|

|

|

|

A Study on

Teacher Trainees' Attitudes towards Teaching Methods Used in the Integrated

B.Ed. Curriculum

एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रयुक्त शिक्षण विधियों के प्रति शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के दृष्टिकोण का अध्ययन

Vani Bhattacharya 1![]() , Jyoti Puri 2

, Jyoti Puri 2![]()

![]()

1 Research Scholar, Faculty of Education,

Teerthanker Mahaveer University, Moradabad, (UP.), India

2 Associate Professor, Faculty of

Education, Teerthanker Mahaveer University, Moradabad (UP.), India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: The selection and use of effective teaching methods in teacher education programs have a direct impact on the learning quality and professional competence of trainees. The present study aims to analyze the attitudes of trainees towards various teaching methods used in the integrated B.Ed. program. A descriptive survey method was employed in the study, wherein the responses of trainees were collected through a five-point attitude measurement scale. A total of 80 trainees were selected using a random sampling technique, comprising 40 trainees from IFTM University and 40 from Teerthanker Mahaveer University. A self-constructed questionnaire was used for data collection, and the data were analyzed based on percentage and mean scores. The findings of the study revealed that trainees consider participatory, practical, and ICT-assisted teaching methods to be more effective, while lecture-based methods were perceived as relatively less effective. This study provides valuable insights for enhancing teaching methods in teacher education programs and promoting innovation-based teaching. Hindi: शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन और उनका प्रयोग प्रशिक्षार्थियों की अधिगम गुणवत्ता एवं व्यावसायिक दक्षता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रयुक्त विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रति प्रशिक्षार्थियों की दृष्टिकोण का विश्लेषण करना है। अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं को पाँच स्तरीय दृष्टिकोण मापन स्केल के माध्यम से एकत्र किया गया। कुल 80 प्रशिक्षार्थियों को यादृच्छिक पद्धति द्वारा चयनित किया गया, जिसमें 40 प्रशिक्षार्थी आईएफ़टीएम विश्वविद्यालय और 40 तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से सम्मिलित थे। आंकड़ा संग्रह के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया गया और आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत तथा औसत स्कोर के आधार पर किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशिक्षार्थी सहभागितापूर्ण, व्यवहारिक एवं आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी)-सहायित शिक्षण विधियों को अधिक प्रभावशाली मानते हैं, जबकि केवल व्याख्यान-आधारित विधियों को अपेक्षाकृत कम प्रभावी समझते हैं। यह अध्ययन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में शिक्षण विधियों के उन्नयन तथा नवाचार-आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। |

|||

|

Received 05 July 2025 Accepted 03 August 2025 Published 13 August 2025 Corresponding Author Vani

Bhattacharya, vani.scholar@tmu.ac.in DOI 10.29121/Shodhgyan.v3.i2.2025.51 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2025 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Integrated

B.Ed., Teaching Methods, Teacher Education, Active Learning, एकीकृत बी.एड., शिक्षण

विधियाँ, शिक्षक

शिक्षा, सक्रिय

अधिगम |

|||

1. प्रस्तावना

शिक्षक

किसी भी

राष्ट्र की

बौद्धिक, सामाजिक

और नैतिक

समृद्धि के

मूल स्तंभ

होते हैं। वे

न केवल ज्ञान

और संस्कृति

के संवाहक होते

हैं, बल्कि

वे

विद्यार्थियों

के

व्यक्तित्व, नैतिक

मूल्यों, सामाजिक

दृष्टिकोण और

जीवन-दृष्टि

के निर्माण

में भी अहम

भूमिका

निभाते हैंNCTE.

(2009)।

अतः

शिक्षक-निर्माण

की प्रक्रिया

को एक समग्र, संवेदनशील

और

प्रभावशाली

ढांचे में

संचालित किया

जाना आवश्यक

है। भारत में

इस दिशा में एक

ऐतिहासिक पहल

राष्ट्रीय

शिक्षा नीति 2020 NCTE.

(2009)

के तहत की गई

है, जिसमें

चार वर्षीय

एकीकृत बी.एड.

पाठ्यक्रम को

लागू करने की

अनुशंसा की गई

है। इस

पाठ्यक्रम का

उद्देश्य

शिक्षकों को

केवल

विषय-वस्तु में

दक्ष बनाना

नहीं है, बल्कि

उन्हें

चिंतनशील, नैतिक, और

सामाजिक रूप

से जागरूक

शैक्षिक

नेताओं के रूप

में विकसित

करना भी है NEP (2020)।

पारंपरिक

शिक्षक-शिक्षा

में लंबे समय

तक व्याख्यान

विधि का

प्रमुख स्थान

रहा है,

जिसमें

शिक्षक को

मुख्य ज्ञान

स्रोत और शिक्षार्थी

को निष्क्रिय

श्रोता माना

गया Sharma (2015).

हालांकि, वर्तमान

शैक्षिक

परिवेश में, जहां

ज्ञान

निर्माण एक

संवादात्मक

और भागीदारी

प्रक्रिया बन

गया है,

यह विधि अब

अपर्याप्त

मानी जाती है।

शिक्षण की

समकालीन

अवधारणाएँ

इसे एक सहभागी, अनुभवात्मक

और

शिक्षार्थी-केंद्रित

प्रक्रिया

मानती हैं, जिसके

अंतर्गत

शिक्षण

विधियाँ जैसे

कि समूह चर्चा, केस

स्टडी,

परियोजना

आधारित अधिगम, समस्या

समाधान

आधारित

शिक्षण,

भूमिका-अभिनय, तथा

सूचना एवं

संचार

प्रौद्योगिकी

(ICT) आधारित

तकनीकें

शामिल की जाती

हैं Korthagen

(2017), Mishra

& Koehler (2006)।

ये शिक्षण

विधियाँ

प्रशिक्षार्थियों

को न केवल

विषय की गहराई

में प्रवेश

करने में मदद

करती हैं, बल्कि

उनमें

आलोचनात्मक

चिंतन,

समस्या

समाधान कौशल, सहयोगी

व्यवहार और

आत्म-मूल्यांकन

की क्षमता भी

विकसित करती

हैं Darling-Hammond et al.

(2017). उदाहरण

के लिए,

परियोजना

आधारित अधिगम

में छात्र

वास्तविक जीवन

की समस्याओं

पर काम करते

हैं, जिससे

उनके

व्यावहारिक

कौशल में

वृद्धि होती

है Thomas, J. W. (2000).

इसी प्रकार, आईसीटी

(सूचना एवं

संचार

प्रौद्योगिकी)

का उपयोग

शिक्षण में

दृश्य,

श्रव्य और

परस्पर

क्रियात्मक

शिक्षण तत्वों

को जोड़कर

अधिगम को अधिक

प्रभावी और

आकर्षक बनाता

है Mishra

& Koehler (2006)।

हालांकि, किसी भी

शिक्षण विधि

की सफलता और

उपयोगिता को केवल

सिद्धांतों

के आधार पर

नहीं,

बल्कि

प्रशिक्षार्थियों

के अनुभवों, दृष्टिकोण

और संतोष के

आधार पर मापा

जाना चाहिए।

प्रशिक्षार्थी

शिक्षक-शिक्षा

प्रणाली के

प्रमुख

हितधारक हैं

और उनके अनुभव

उस पाठ्यक्रम

की

व्यावहारिकता

और गुणवत्ता

को दर्शाते

हैं। यदि

प्रशिक्षार्थियों

को शिक्षण विधियाँ

नीरस,

अप्रासंगिक

या

अव्यवहारिक

प्रतीत होती

हैं, तो

प्रशिक्षण

प्रक्रिया

अपने लक्ष्य

को प्राप्त

नहीं कर

पाएगी। इसलिए, इस

अध्ययन का

मुख्य

उद्देश्य यह

जानना है कि एकीकृत

बी.एड. पाठ्यक्रम

में प्रयुक्त

विभिन्न

शिक्षण विधियों

के प्रति

प्रशिक्षार्थियों

की क्या धारणा

है और वे किस

विधि को अधिक

उपयोगी,

प्रभावी और

अनुभवात्मक

मानते हैं। यह

अध्ययन केवल

वर्तमान

पद्धतियों के

मूल्यांकन तक

सीमित नहीं

रहेगा,

बल्कि यह

शिक्षक-शिक्षा

में सुधार के

लिए साक्ष्य-आधारित

सुझाव भी

प्रस्तुत

करेगा, जिससे

भविष्य के

शिक्षकों का

प्रशिक्षण

अधिक

प्रासंगिक, वैज्ञानिक

और गुणात्मक

हो सके।

2. उद्देश्य

·

एकीकृत

बी.एड.

पाठ्यक्रम

में प्रयुक्त

शिक्षण

विधियों के

प्रशिक्षार्थियों

के दृष्टिकोण

का अध्ययन

करना।

·

शिक्षण

विधियों में

सुधार के लिए

सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध पद्धति

·

शोध विधि:

यह अध्ययन

वर्णनात्मक

सर्वेक्षण

विधि पर आधारित

है, जिसका

उद्देश्य

प्रशिक्षार्थियों

के बीच शिक्षण

विधियों के

प्रति

दृष्टिकोण का

विश्लेषण

करना है।

·

उपकरण: इस

शोध में पाँच

स्तरीय

दृष्टिकोण

स्केल (लिकर्ट

स्केल) का

उपयोग किया

गया है। यह

स्केल प्रशिक्षार्थियों

की सहमति के

स्तर को मापने

के लिए

निर्मित किया

गया है।

·

न्यादर्श:

शोध के लिए

कुल 80

प्रशिक्षार्थियों

को चुना गया

है। इनमें से 40

प्रशिक्षार्थी

आईएफ़टीएम विश्वविद्यालय

से तथा 40

प्रशिक्षार्थी

तीर्थंकर

महावीर

विश्वविद्यालय

के शिक्षा

संकाय से

शामिल किए गए

हैं।

न्यादर्श चयन

यादृच्छिक

पद्धति

द्वारा किया

गया है।

·

आंकड़ा

संग्रह:

प्रशिक्षार्थियों

से प्राप्त

प्रतिक्रियाओं

को एकीकृत

किया गया और

सभी पांच

आयामों पर

उनके

दृष्टिकोणों

को मापा गया।

·

आंकड़ा

विश्लेषण:

संग्रहित

आंकड़ा का

विश्लेषण

प्रतिशत के माध्यम

से तथा

प्रत्येक

आयाम के लिए

औसत स्कोर की

गणना कर किया

गया। इसके

आधार पर

प्रशिक्षार्थियों

के

दृष्टिकोणों

की विभिन्न

आयामों के

संदर्भ में

व्याख्या की

गई।

तालिका

1

|

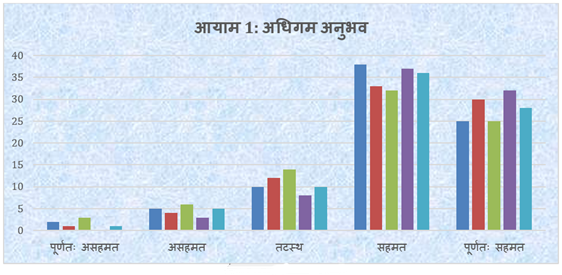

तालिका 1 अधिगम अनुभव संबंधी छात्रों की प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत वितरण |

||||||

|

आयाम 1 अधिगम अनुभव |

||||||

|

क्रम |

कथन |

पूर्णतः

असहमत |

असहमत |

तटस्थ |

सहमत |

पूर्णतः सहमत |

|

1 |

समूह चर्चा विधि से मेरा अधिगम बेहतर होता है। |

2 |

5 |

10 |

38 |

25 |

|

(2.5%) |

(6.25%) |

(12.5%) |

(47.5%) |

(31.25%) |

||

|

2 |

शिक्षण विधियाँ मेरे विचारों को विस्तार देती हैं। |

1 |

4 |

12 |

33 |

30 |

|

(1.25%) |

(5%) |

(15%) |

(41.25%) |

(37.5%) |

||

|

3 |

भूमिका-अभिनय विधि मेरे लिए सीखने में सहायक है। |

3

|

6

|

14

|

32

|

25

|

|

(3.75%) |

(7.5%) |

(17.5%) |

(40%) |

(31.25%) |

||

|

4 |

शिक्षण विधियाँ मेरी समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ाती हैं। |

0

|

3

|

8

|

37

|

32

|

|

(0%) |

(3.75%) |

(10%) |

(46.25%) |

(40%) |

||

|

5 |

शिक्षण विधियाँ मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। |

1

|

5

|

10

|

36

|

28

|

|

(1.25%) |

(6.25%) |

(12.5%) |

(45%) |

(35%) |

||

आयाम 1: उपरोक्त

आंकड़ों का

विश्लेषण यह

स्पष्ट रूप से

दर्शाता है कि

अधिकांश

प्रतिभागी

शिक्षण विधियों

को अपने अधिगम

अनुभव के लिए

सहायक मानते

हैं।

सर्वप्रथम, समूह

चर्चा विधि को

लेकर 78.75% प्रतिभागियों

(सहमत एवं

पूर्णतः सहमत)

ने माना कि यह

विधि उनके

अधिगम को

बेहतर बनाती

है, जबकि

केवल 8.75% प्रतिभागी

असहमति में

हैं। यह संकेत

करता है कि

सहभागिता

आधारित

विधियाँ

छात्रों को

अधिक प्रभावी

ढंग से संलग्न

करती हैं।

दूसरे कथन से

पता चलता है

कि शिक्षण

विधियाँ

प्रतिभागियों

के विचारों को

विस्तार देती

हैं, जहाँ 78.75% प्रतिभागी

सहमति जताते

हैं और केवल 6.25% असहमत

हैं। इससे यह

समझा जा सकता

है कि विविध विधियाँ

छात्रों के

चिंतन और

रचनात्मक सोच

को बढ़ावा

देती हैं।

तीसरे कथन में

भूमिका-अभिनय

विधि को

उपयोगी मानने

वालों की

संख्या भी अधिक

(71.25%) है, जिससे

यह प्रतीत

होता है कि

नाट्य एवं

अभिनव शैक्षणिक

तकनीकें

छात्रों को

सक्रिय रूप से

सीखने में मदद

करती हैं।

चौथे कथन पर

प्रतिक्रिया

सबसे

सकारात्मक

रही, जहाँ 86.25% प्रतिभागियों

ने माना कि

शिक्षण

विधियाँ उनकी

समस्या

सुलझाने की

क्षमता को

बढ़ाती हैं। यह

एक

महत्वपूर्ण

संकेत है कि

प्रयोगात्मक

और विचारोत्तेजक

गतिविधियाँ

छात्रों को

विश्लेषणात्मक

सोच के लिए

प्रेरित करती

हैं। अंतिम

कथन में 80% प्रतिभागियों

ने शिक्षण

विधियों को

आत्मविश्वास

बढ़ाने वाली

माना। इससे यह

निष्कर्ष निकलता

है कि उपयुक्त

शिक्षण

विधियाँ केवल

ज्ञान नहीं, बल्कि

व्यक्तित्व

विकास में भी

महत्वपूर्ण भूमिका

निभाती हैं।

निष्कर्षतः, उपरोक्त

आंकड़ों से यह

स्पष्ट होता

है कि शिक्षण

विधियाँ

छात्रों के

लिए न केवल

अधिगम को प्रभावी

बनाती हैं, बल्कि

उनके

आत्म-विश्वास, समस्या

समाधान

क्षमता, रचनात्मकता, और

संवाद कौशल को

भी विकसित

करती हैं। इस

दृष्टि से

शिक्षकों को

विविध और

सहभागिता-आधारित

शिक्षण

तकनीकों को

अपनाने की

आवश्यकता है।

आयाम 1

|

आयाम 1 अधिगम अनुभव |

तालिका 2

|

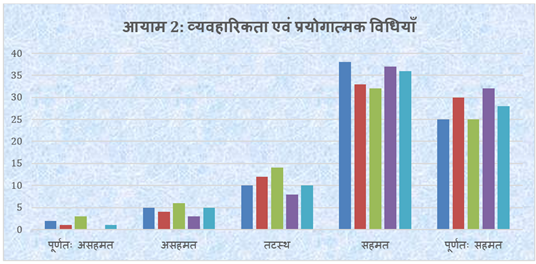

तालिका

2 व्यवहारिकता

एवं प्रयोगात्मक

विधियों पर विद्यार्थियों

की प्रतिक्रियाओं

का प्रतिशत वितरण |

||||||

|

आयाम 2 व्यवहारिकता एवं प्रयोगात्मक विधियाँ |

||||||

|

क्रम |

कथन |

पूर्णतः

असहमत |

असहमत |

तटस्थ |

सहमत |

पूर्णतः

सहमत |

|

1 |

परियोजना आधारित कार्य से व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। |

1 |

3 |

10 |

35 |

31 |

|

(1.25%) |

(3.75%) |

(12.5%) |

(43.75%) |

(38.75%) |

||

|

2 |

केस स्टडी जैसी विधियाँ अधिक व्यावहारिक अनुभव देती हैं। |

2 |

4 |

11 |

34 |

29 |

|

(2.5%) |

(5%) |

(13.75%) |

(42.5%) |

(36.25%) |

||

|

3 |

गतिविधि आधारित शिक्षण से मेरी भागीदारी बढ़ती है। |

1 |

3 |

9 |

36 |

31 |

|

(1.25%) |

(3.75%) |

(11.25%) |

(45%) |

(38.75%) |

||

|

4 |

प्रयोगात्मक कार्यों से विषय की बेहतर समझ

होती है। |

0 |

2 |

8 |

38 |

32 |

|

(0%) |

(2.5%) |

(10%) |

(47.5%) |

(40%) |

||

|

5 |

शिक्षण में

शैक्षिक भ्रमण या क्षेत्रीय कार्य लाभकारी सिद्ध होते हैं। |

1 |

2 |

7 |

36 |

34 |

|

(1.25%) |

(2.5%) |

(8.75%) |

(45%) |

(42.5%) |

||

आयाम 2: व्यवहारिकता

एवं प्रयोगात्मक

विधियाँ – व्याख्या

इस आयाम

के आँकड़े यह

दर्शाते हैं

कि अधिकांश प्रतिभागी

व्यवहारिक और

प्रयोगात्मक

शिक्षण

विधियों को

अत्यधिक

प्रभावी

मानते हैं। सबसे

पहले,

परियोजना

आधारित कार्य

को लेकर 82.5% प्रतिभागियों

ने सहमति जताई

कि इससे

उन्हें व्यावहारिक

ज्ञान

प्राप्त होता

है, जो

दर्शाता है कि

छात्र

क्रियात्मक

कार्यों के

माध्यम से

बेहतर सीखते

हैं। केवल 5% ही

इससे असहमत

हैं। दूसरे

कथन में, केस स्टडी

जैसी विधियों

को 78.75% प्रतिभागियों

ने अधिक

व्यावहारिक

अनुभव प्रदान

करने वाली

बताया। इससे

यह स्पष्ट

होता है कि

जीवन से जुड़े

उदाहरणों और

वास्तविक स्थितियों

के विश्लेषण

से छात्रों को

विषय की गहराई

से समझ होती

है। तीसरे कथन

के अनुसार, गतिविधि

आधारित

शिक्षण से 83.75% प्रतिभागियों

की भागीदारी

बढ़ती है। यह

दर्शाता है कि

सक्रिय

भागीदारी

वाली विधियाँ

छात्रों को न

केवल

उत्साहित

करती हैं, बल्कि

उनके सीखने की

प्रक्रिया को

भी समृद्ध बनाती

हैं। चौथे कथन

में, प्रयोगात्मक

कार्यों को

लेकर लगभग 87.5% प्रतिभागियों

ने माना कि

इससे विषय की

बेहतर समझ

होती है। यह

आँकड़ा इस बात

की पुष्टि

करता है कि

प्रयोग एवं

अवलोकन के

माध्यम से

सीखना अधिक

स्थायी और

प्रभावशाली

होता है।

अंतिम कथन से

स्पष्ट होता

है कि 87.5%

प्रतिभागी

शैक्षिक

भ्रमण और

क्षेत्रीय

कार्यों को

लाभकारी

मानते हैं। यह

इस बात को

रेखांकित

करता है कि

कक्षा के बाहर

का अनुभव भी

शिक्षण

प्रक्रिया का

एक अहम हिस्सा

है और यह

छात्रों की

समझ को व्यापक

बनाता है।

निष्कर्षतः, यह

स्पष्ट होता

है कि

व्यवहारिक और

प्रयोगात्मक

विधियाँ, जैसे

परियोजना

कार्य,

केस स्टडी, गतिविधियाँ, प्रयोग

और शैक्षिक

भ्रमण,

न केवल ज्ञान

की गहराई

प्रदान करते

हैं, बल्कि

छात्रों की

रुचि,

भागीदारी और

समझ को भी

प्रभावी रूप

से बढ़ाते हैं।

अतः इन

विधियों को

नियमित

शिक्षण प्रक्रिया

में सम्मिलित

किया जाना

चाहिए।

आयाम 2

|

आयाम

2 व्यवहारिकता

एवं प्रयोगात्मक

विधियाँ |

तालिका 3

|

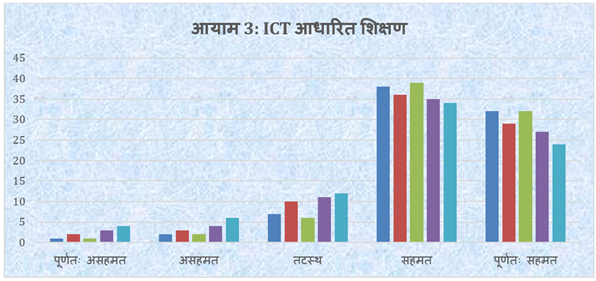

तालिका 3 ICT आधारित शिक्षण

विधियों पर विद्यार्थियों

की प्रतिक्रियाओं

का प्रतिशत वितरण |

||||||

|

आयाम 3 ICT आधारित शिक्षण |

||||||

|

क्रम |

कथन |

पूर्णतः

असहमत |

असहमत |

तटस्थ |

सहमत |

पूर्णतः

सहमत |

|

1 |

ICT

के माध्यम से शिक्षण अधिक रोचक और समझने योग्य होता है। |

1 |

2 |

7 |

38 |

32 |

|

(1.25%) |

(2.5%) |

(8.75%) |

(47.5%) |

(40%) |

||

|

2 |

ICT उपकरणों का प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण को बेहतर बनाता है। |

2 |

3 |

10 |

36 |

29 |

|

(2.5%) |

(3.75%) |

(12.5%) |

(45%) |

(36.25%) |

||

|

3 |

स्मार्ट बोर्ड या प्रोजेक्टर का उपयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। |

1 |

2 |

6 |

39 |

32 |

|

(1.25%) |

(2.5%) |

(7.5%) |

(48.75%) |

(40%) |

||

|

4 |

ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म से मेरी सीखने की क्षमता बढ़ी है। |

3 |

4 |

11 |

35 |

27 |

|

(3.75%) |

(5%) |

(13.75%) |

(43.75%) |

(33.75%) |

||

|

5 |

ऑनलाइन मूल्यांकन विधियाँ पारंपरिक मूल्यांकन की तुलना में

अधिक प्रभावी होती हैं। |

4 |

6 |

12 |

34 |

24 |

|

(5%) |

(7.5%) |

(15%) |

(42.5%) |

(30%) |

||

आयाम 3: ICT आधारित

शिक्षण – व्याख्या

इस आयाम

के आँकड़े यह

स्पष्ट रूप से

दर्शाते हैं

कि

प्रतिभागियों

का झुकाव ICT (सूचना

एवं संचार

तकनीक) आधारित

शिक्षण की ओर

सकारात्मक

है। पहले कथन

के अनुसार, ICT के

माध्यम से

शिक्षण को

अधिक रोचक और

समझने योग्य

मानने वाले

प्रतिभागियों

का प्रतिशत 87.5% (सहमत

एवं पूर्णतः

सहमत) है, जिससे यह

संकेत मिलता

है कि डिजिटल

टूल्स विद्यार्थियों

की समझ में

वृद्धि करते

हैं। केवल 3.75%

प्रतिभागी

असहमति जताते

हैं, जो

अत्यंत कम है।

दूसरे कथन में

81.25%

प्रतिभागियों

ने माना कि ICT उपकरणों

का प्रयोग

शिक्षक

प्रशिक्षण को

बेहतर बनाता है, जिससे

यह समझा जा

सकता है कि

आधुनिक

तकनीकी उपकरण

न केवल

छात्रों के

लिए, बल्कि

शिक्षकों की

पेशेवर

दक्षताओं के

विकास में भी

उपयोगी हैं।

तीसरे कथन से

पता चलता है

कि 88.75%

प्रतिभागी इस

बात से सहमत

हैं कि

स्मार्ट बोर्ड

या

प्रोजेक्टर

का उपयोग

शिक्षण को

प्रभावशाली

बनाता है। यह

आँकड़ा

दर्शाता है कि

दृश्य और

श्रव्य सहायक

उपकरण

छात्रों की

सीखने की क्षमता

को बेहतर

बनाते हैं और

विषयवस्तु को

आकर्षक बनाते

हैं। चौथे कथन

में,

77.5%

प्रतिभागियों

ने माना कि

ई-लर्निंग

प्लेटफ़ॉर्म

से उनकी सीखने

की क्षमता

बढ़ी है, जबकि 13.75%

तटस्थ रहे और

केवल 8.75%

ने असहमति

व्यक्त की। यह

इंगित करता है

कि डिजिटल लर्निंग

प्लेटफॉर्म

जैसे LMS,

वीडियो

ट्यूटोरियल्स

और वेबिनार्स

छात्रों को

स्व-गति से

सीखने की

सुविधा

प्रदान करते हैं।

पाँचवें कथन

में, ऑनलाइन

मूल्यांकन

विधियों को

पारंपरिक विधियों

से अधिक

प्रभावी

मानने वालों

का प्रतिशत 72.5% है, जबकि

15%

प्रतिभागी

तटस्थ हैं और 12.5% ने

असहमति जताई।

यह बताता है

कि यद्यपि

अधिकांश

छात्र ऑनलाइन

मूल्यांकन को

सहायक मानते हैं, फिर

भी एक वर्ग

ऐसा है जिसे

पारंपरिक

विधियाँ अधिक

उपयुक्त लगती

हैं।

निष्कर्षतः ICT आधारित

शिक्षण को

लेकर

प्रतिभागियों

की प्रतिक्रिया

अत्यंत

सकारात्मक

है। तकनीकी

उपकरणों, स्मार्ट

बोर्ड,

ई-लर्निंग

प्लेटफॉर्म

और ऑनलाइन

मूल्यांकन विधियों

ने शिक्षण को

अधिक रोचक, प्रभावशाली

और व्यक्तिगत

आवश्यकताओं

के अनुरूप बना

दिया है। इससे

स्पष्ट होता

है कि डिजिटल

युग में

शिक्षकों और

छात्रों

दोनों के लिए ICT का

एकीकृत

प्रयोग समय की

मांग है।

आयाम 3

|

आयाम

3 ICT आधारित शिक्षण |

तालिका 4

|

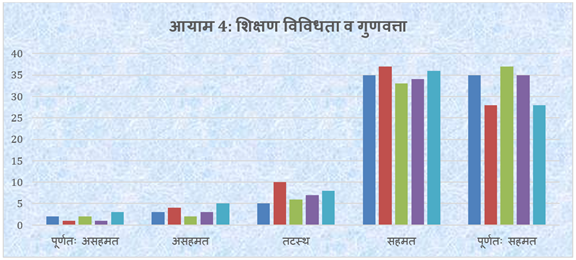

तालिका

4 शिक्षण की विविधता एवं गुणवत्ता पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत वितरण |

||||||

|

आयाम 4 शिक्षण विविधता व गुणवत्ता |

||||||

|

क्रम |

कथन |

पूर्णतः

असहमत |

असहमत |

तटस्थ |

सहमत |

पूर्णतः सहमत |

|

1 |

प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग होना चाहिए। |

2 |

3 |

5 |

35 |

35 |

|

(2.5%) |

(3.75%) |

(6.25%) |

(43.75%) |

(43.75%) |

||

|

2 |

शिक्षण विधियाँ प्रशिक्षकों के शिक्षण कौशल पर निर्भर करती हैं। |

1 |

4 |

10 |

37 |

28 |

|

(1.25%) |

(5%) |

(12.5%) |

(46.25%) |

(35%) |

||

|

3 |

एक ही विषय को अलग-अलग

तरीकों से सिखाना प्रभावी होता है। |

2 |

2 |

6 |

33 |

37 |

|

(2.5%) |

(2.5%) |

(7.5%) |

(41.25%) |

(46.25%) |

||

|

4 |

विविध शिक्षण विधियाँ छात्रों की अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। |

1 |

3 |

7 |

34 |

35 |

|

(1.25%) |

(3.75%) |

(8.75%) |

(42.5%) |

(43.75%) |

||

|

5 |

शिक्षक छात्रों को सृजनात्मक और आलोचनात्मक सोच

विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। |

3 |

5 |

8 |

36 |

28 |

|

(3.75%) |

(6.25%) |

(10%) |

(45%) |

(35%) |

||

आयाम 4: शिक्षण

विविधता व गुणवत्ता

– व्याख्या

इस आयाम

से संबंधित

आँकड़े यह

स्पष्ट संकेत

देते हैं कि

अधिकांश

प्रतिभागी

विविध शिक्षण विधियों

और शिक्षकों

की भूमिका को

गुणवत्तापूर्ण

शिक्षण के लिए

अत्यंत

महत्वपूर्ण

मानते हैं।

पहले कथन के

अनुसार,

प्रशिक्षण

के दौरान

विभिन्न

शिक्षण

विधियों के

प्रयोग की

आवश्यकता से 87.5% प्रतिभागी

सहमत हैं (43.75% सहमत

और 43.75% पूर्णतः

सहमत),

जो दर्शाता

है कि विविध

विधियाँ

प्रशिक्षण को

अधिक प्रभावी

और उपयोगी

बनाती हैं।

असहमति केवल 6.25% प्रतिभागियों

की है,

जो नगण्य है।

दूसरे कथन से

यह पता चलता

है कि 81.25%

प्रतिभागियों

का मानना है

कि शिक्षण

विधियाँ

प्रशिक्षकों

के शिक्षण

कौशल पर

निर्भर करती

हैं। यह इंगित

करता है कि एक

ही विधि सभी

शिक्षकों

द्वारा समान

प्रभाव से

लागू नहीं की

जा सकती; शिक्षण की

गुणवत्ता

काफी हद तक

शिक्षक की प्रस्तुति

शैली और

व्यावसायिक

दक्षता पर

निर्भर करती

है। तीसरे कथन

में,

87.5% प्रतिभागियों

ने एक ही विषय

को अलग-अलग

तरीकों से

सिखाने को

प्रभावी माना

है। इससे यह

स्पष्ट होता

है कि

वैकल्पिक

दृष्टिकोणों, जैसे

दृश्य-श्रव्य, गतिविधि

आधारित,

चर्चा

आधारित आदि, से

छात्रों की

समझ और पकड़

दोनों मजबूत

होती हैं।

चौथे कथन में, 86.25% प्रतिभागियों

का मानना है

कि विविध

शिक्षण विधियाँ

छात्रों की

विभिन्न

आवश्यकताओं

को पूरा करती

हैं, जिससे

यह निष्कर्ष

निकलता है कि

प्रत्येक छात्र

की सीखने की

शैली अलग होती

है और विविधता

अपनाकर ही

उन्हें

समुचित रूप से

संबोधित किया

जा सकता है।

अंतिम कथन के

अनुसार,

80% प्रतिभागियों

का मानना है

कि शिक्षक

छात्रों को

सृजनात्मक और

आलोचनात्मक

सोच के लिए

प्रेरित करते

हैं, जो

यह दर्शाता है

कि आज के

शिक्षण का

उद्देश्य

केवल जानकारी

देना नहीं, बल्कि

चिंतनशील और

नवाचारी

दृष्टिकोण

विकसित करना

है।

निष्कर्षतः इस

आयाम के

विश्लेषण से

यह सिद्ध होता

है कि गुणवत्तापूर्ण

शिक्षण के लिए

शिक्षण

विधियों की

विविधता, प्रशिक्षकों

की दक्षता, और

छात्रों की

व्यक्तिगत

आवश्यकताओं

की पूर्ति

आवश्यक है।

विविध शिक्षण

विधियाँ केवल

विषयवस्तु को

नहीं,

बल्कि

छात्रों के

सोचने,

समझने और

व्यक्त करने

के ढंग को भी

सकारात्मक रूप

से प्रभावित

करती हैं।

आयाम 4

|

आयाम

4 शिक्षण

विविधता व गुणवत्ता |

4. निष्कर्ष

आयाम

आधारित

विश्लेषण से

यह स्पष्ट

होता है कि

प्रशिक्षार्थी

अपने अधिगम

अनुभव को

अत्यंत

महत्वपूर्ण

मानते हैं, विशेषकर

जब शिक्षण में

समूह चर्चा, भूमिका-अभिनय

जैसी सक्रिय

शिक्षण

विधियों का

समावेश होता

है। ऐसे

विधियाँ न

केवल उनकी सोच

को व्यापक

बनाती हैं, बल्कि

उनकी समस्या

सुलझाने की

क्षमता और आत्मविश्वास

को भी मजबूत

करती हैं।

इससे यह जाहिर

होता है कि

पारंपरिक

मात्र

सैद्धांतिक

शिक्षण की

तुलना में

सहभागी और

संवादात्मक

शिक्षण

विधियाँ अधिक

प्रभावशाली

और

शिक्षार्थी-केंद्रित

हैं। आईसीटी

(सूचना एवं

संचार प्रौद्योगिकी)

आधारित

शिक्षण

विधियों को

प्रशिक्षार्थी

काफी उपयोगी

और रुचिकर

मानते हैं।

आधुनिक तकनीक

जैसे स्मार्ट

बोर्ड,

प्रोजेक्टर, ई-लर्निंग

प्लेटफॉर्म, ऑडियो-वीडियो

सामग्री आदि

के प्रयोग से

शिक्षण और भी

अधिक प्रभावी

और समझने

योग्य बनता है।

ये तकनीकें न

केवल

शिक्षार्थियों

की सीखने की

रुचि बढ़ाती

हैं, बल्कि

उनके अधिगम

अनुभव को

समृद्ध करती

हैं और शिक्षण

प्रक्रिया को

अधिक

इंटरैक्टिव

बनाती हैं। यह

दर्शाता है कि

तकनीकी

समावेशन आधुनिक

शिक्षक

प्रशिक्षण का

एक अनिवार्य

हिस्सा बन

चुका है।

व्यवहारिकता

एवं

प्रयोगात्मक विधियों

का भी प्रशिक्षार्थियों

द्वारा उच्च

स्तर पर समर्थन

किया गया है।

परियोजना

आधारित कार्य, केस

स्टडी,

फील्ड वर्क

आदि विधियाँ

व्यावहारिक

ज्ञान प्रदान

करती हैं, जिससे

विषय की समझ

गहरी होती है

और प्रशिक्षार्थी

वास्तविक

जीवन की

स्थितियों से

जुड़ पाते

हैं। इस

प्रकार,

ये विधियाँ

केवल

सैद्धांतिक

ज्ञान पर

आधारित

शिक्षण के

स्थान पर

प्रासंगिक और

व्यावहारिक

शिक्षण को

प्रोत्साहित

करती हैं।

परंपरागत

व्याख्यान

विधि की तुलना

में

नवाचारात्मक

शिक्षण

विधियों को

अधिक

स्वीकार्यता

मिली है।

प्रशिक्षार्थी

महसूस करते

हैं कि केवल व्याख्यान

सुनना उनकी

सीखने की रुचि

और सक्रिय

भागीदारी को

कम करता है।

जबकि

रचनात्मक और

नवाचारी विधियाँ

जैसे समूह

चर्चा,

भूमिका-अभिनय, परियोजना

कार्य आदि

उनकी प्रेरणा

और सीखने की

तत्परता को

बढ़ाती हैं।

यह संकेत देता

है कि शिक्षक

प्रशिक्षण

कार्यक्रमों

में पारंपरिक

विधियों के

साथ-साथ

नवाचारात्मक

और संवादात्मक

विधियों को

शामिल करना

आवश्यक है।

अंत में, शिक्षण

विधियों की

विविधता और

प्रशिक्षकों के

कौशल को भी

प्रशिक्षार्थी

महत्वपूर्ण

मानते हैं। वे

मानते हैं कि

केवल एक

शिक्षण विधि

का प्रयोग

पर्याप्त

नहीं होता और

विषय को विभिन्न

तरीकों से

पढ़ाना अधिक

प्रभावी होता

है।

प्रशिक्षकों

के शिक्षण

कौशल का

शिक्षण की गुणवत्ता

पर गहरा

प्रभाव पड़ता

है, इसलिए

शिक्षक

प्रशिक्षण

कार्यक्रमों

में प्रशिक्षकों

के कौशल विकास

पर भी विशेष

ध्यान दिया

जाना चाहिए।

इस प्रकार, समग्र

निष्कर्ष यह

है कि एकीकृत

बी.एड. पाठ्यक्रम

में आधुनिक, व्यावहारिक, तकनीकी

और विविध

शिक्षण

विधियों का

समुचित

समावेश

प्रशिक्षार्थियों

के अधिगम

अनुभव को

समृद्ध करता

है तथा उन्हें

एक सक्षम और

प्रभावशाली

शिक्षक बनाने

में सहायक होता

है।

5. सुझाव

·

शिक्षण

विधियों में

विविधता लाने

हेतु कार्यशालाओं

का आयोजन किया

जाए, जहाँ

प्रशिक्षार्थियों

को केस स्टडी, समस्या-आधारित

शिक्षण,

और

जिज्ञासा-आधारित

शिक्षण का

अनुभव कराया जाए।

·

शिक्षण

अभ्यास

के दौरान

विभिन्न विधियों

का प्रयोग

अनिवार्य

किया जाए, जिससे

प्रशिक्षार्थी

वास्तविक

कक्षा परिप्रेक्ष्य

में इन

विधियों का

अभ्यास कर

सकें।

·

प्रशिक्षार्थियों

की सक्रिय

भागीदारी सुनिश्चित

करने के लिए

सहपाठी

शिक्षण और

प्रदर्शन

आधारित

मूल्यांकन को

प्रोत्साहित

किया जाए।

·

तकनीकी

उपकरणों और

स्मार्ट

कक्षाओं की

उपलब्धता को

सुनिश्चित

करते हुए

प्रशिक्षण

संस्थानों को

आईसीटी (सूचना

एवं संचार

प्रौद्योगिकी)

आधारित

शिक्षण के लिए

संसाधनों से

सुसज्जित

किया जाए।

·

शिक्षण

विधियों के

प्रभाव पर

नियमित

फीडबैक प्रणाली

विकसित की जाए, जिससे

प्रशिक्षक

जान सकें कि

कौन-सी

विधियाँ प्रभावी

हैं और किनमें

सुधार की

आवश्यकता है।

·

समूह

कार्यों और

सहयोगात्मक

अधिगम को

बढ़ावा दिया

जाए ताकि

सामूहिक सोच, संवाद

और सहकार्य की

भावना विकसित

हो।

·

NEP-2020

के अनुरूप

नवाचार

आधारित

शिक्षण

गतिविधियों

को पाठ्यक्रम

में जोड़ा जाए, जैसे

कि खेल आधारित

अधिगम और

प्रोजेक्ट-आधारित

अधिगम।

·

प्रशिक्षकों

के लिए निरंतर

व्यावसायिक

विकास

कार्यक्रम

आयोजित किए

जाएं,

जिससे वे नई

शिक्षण

विधियों, शैक्षिक

प्रौद्योगिकी

और मूल्यांकन

तकनीकों से

अद्यतन रह

सकें।

REFERENCES

Bhattacharya, V., & Puri, J. (2025). Integrated Teacher Education Programme: Benefits and Challenges. International Journal of Research -GRANTHAALAYAH, 13(6), 125–131. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v13.i6.2025.6247

Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). Effective Teacher Professional Development. Learning Policy Institute.

Jain, V. K., & Sharma, R. (2024b). Examine The ViewpointS of B.ED. Teachers RegardING Theater-Based Teaching (TBT). ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts, 5(1). https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.980

Jain, V. K., Sharma, R., &

Sharma, D. (2022). Women Empowerment Through

Entrepreneurship (A Case Study of Moradabad Zone of UP. India). Central

European Management Journal, 30(4), 469–475.

Korthagen, F. A. J. (2017).

Inconvenient Truths About Teacher Learning: Towards Professional Development

3.0. Teachers and Teaching, 23(4), 387–405.

Mishra, P., & Koehler, M. J.

(2006). Technological Pedagogical Content

Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6),

1017–1054.

MoE (Ministry of Education). (2020). National Education Policy 2020. Government of India.

NCTE. (2009). National Curriculum Framework for Teacher Education. New Delhi: National Council for Teacher Education.

Sharma, D., & Jain, V. K. (2025). A Review of the Multidimensional Impact of Music: Psychological, Educational and Therapeutic Perspectives. Swar Sindhu: National Peer-Reviewed/Refereed Journal of Music, 13(1), 209–215.

Sharma, D., & Jain, V. K. (2025). Transforming Through NEP2020: A Vision For Skill-BASED Experiential Learning. International Journal of Research -GRANTHAALAYAH, 13(4), 184–193. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v13.i4.2025.6155

Sharma, D., Sharma, S., Jain, V. K., & Sharma, R. (2022). A Study of The Attitude of Female and Male Teacher Trainee Towards the Teaching Profession. Journal of Positive School Psychology, 6(11), 798–805.

Sharma, J., & Sharma, R. (2025). Effectiveness of Concept Mapping on StudENTS’ ACADEMIC Achievement In Biology at the Secondary School LeveL. International Journal of Research -GRANTHAALAYAH, 13(3), 437–444. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v13.i3.2025.6035

Sharma, R. (2015). Modern Teaching Techniques. New Delhi: APH Publishing.

Sharma, S. ., Jain, V. K. ., & Sharma, R. . (2025). Virtual Autism: Understanding the Effects of Excessive Screen Exposure on Cognitive and Social Development. Disease and Health: Research Developments Vol. 10, 28–42. https://doi.org/10.9734/bpi/dhrd/v10/5219

Sharma, S., & Sharma, R. (2025). Risk Factor Analysis OF Autism In ChiLDREN Aged ThreE to Ten YEARS. International Journal of Research -GRANTHAALAYAH, 13(3), 264–274. https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v13.i3.2025.6029

Singh, R., Jain, V. K., & Yadav, S. (2025). AttitudE OF Secondary School Teachers TowARDS Inclusive Education. International Journal of Research -GRANTHAALAYAH, 13(3). https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v13.i3.2025.6037

Thomas, J. W. (2000). A Review of Research on Project-Based Learning. The Autodesk

Foundation.

Zeichner, K. M. (2006). Reflections of a University-Based Teacher Educator on the Future of College-and University-Based Teacher Education. Journal of Teacher Education, 57(3), 326–340.

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhGyan 2024. All Rights Reserved.