|

|

|

|

POLITICAL-HISTORICAL

REASONS FOR THE RISE OF NON-CONGRESS GOVERNMENTS IN INDIAN POLITICS

भारतीय

राजनीति में गैर-कांग्रेसी

सरकार के उदय का

राजनीतिक-ऐतिहासिक

कारण

Dr. Kirti Kumari 1![]()

1 Department of History, Ph.D from

Malwanchal University, Indore, M.P., India

|

|

ABSTRACT |

||

|

English: This paper

provides a thorough analysis of the political and historical reasons for the

rise of non-Congress governments in Indian politics. Despite the

unprecedented dominance of the Indian National Congress in the decades

following independence, the emergence of non-Congress political forces in the

states after 1967, and especially at the center after 1977, marked a turning

point in the history of Indian democracy. This paper argues that this change

was not the result of a single event but was driven by a complex interplay of

internal erosion of the Congress system, the political empowerment of

regional aspirations, and major historical events (such as the Emergency). As a methodology, this study uses historical analysis and a review of scholarly literature. Key findings include how the decline of internal democracy within the Congress and the centralization of leadership provided an opportunity for the opposition to unite. Additionally, caste- and class-based social polarization (through Mandal politics) gave rise to new political equations, giving regional and ideology-based parties prominence on the national stage. This research highlights the implications of the rise of non-Congress rule for the development of Indian federalism and the strengthening of a culture of multi-party competition. Hindi: यह शोध पत्र भारतीय राजनीति में गैर-कांग्रेसी सरकारों के उदय के राजनीतिक-ऐतिहासिक कारणों का गहन विश्लेषण करता है। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभूतपूर्व प्रभुत्व के बावजूद, 1967 के बाद से राज्यों में और विशेष रूप से 1977 में केंद्र में, गैर-कांग्रेसी राजनीतिक शक्तियों का उद्भव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इस पत्र का तर्क है कि यह परिवर्तन किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह कांग्रेस प्रणाली के आंतरिक क्षरण, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण, और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं (जैसे आपातकाल) के एक जटिल अंतर्संबंध से प्रेरित था। पद्धति के रूप में, यह अध्ययन ऐतिहासिक विश्लेषण और विद्वानों के साहित्य की समीक्षा का उपयोग करता है। मुख्य निष्कर्षों में शामिल है कि कैसे कांग्रेस के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ह्रास और नेतृत्व का केंद्रीकरण ने विपक्ष को एकजुट होने का अवसर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, जाति और वर्ग आधारित सामाजिक ध्रुवीकरण (मंडल राजनीति के माध्यम से) ने नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म दिया, जिससे क्षेत्रीय और विचारधारा-आधारित दलों को राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता मिली। यह शोध भारतीय संघवाद के विकास और बहु-दलीय प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को मजबूत करने में गैर-कांग्रेसी शासन के उदय के निहितार्थों पर प्रकाश डालता है। |

|||

|

Received 28 September 2025 Accepted 29 October 2025 Published 25 November 2025 Corresponding Author Dr. Kirti

Kumari, kmkirtis98@gmail.com DOI 10.29121/Shodhgyan.v3.i2.2025.67 Funding: This research

received no specific grant from any funding agency in the public, commercial,

or not-for-profit sectors. Copyright: © 2025 The

Author(s). This work is licensed under a Creative Commons

Attribution 4.0 International License. With the

license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download,

reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work

must be properly attributed to its author.

|

|||

|

Keywords: Non-Congress

Governments, Erosion of the Congress System, Regional Parties, Coalition

Politics, Emergency, Janata Party, Social Polarization and Indian Politics, गैर-कांग्रेसी

सरकारें, कांग्रेस

प्रणाली का क्षरण,

क्षेत्रीय दल,

गठबंधन की राजनीति,

आपातकाल, जनता

पार्टी, सामाजिक

ध्रुवीकरण एवं

भारतीय राजनीति |

|||

1. प्रस्तावना

भारतीय

राजनीतिक इतिहास

का अध्ययन, स्वतंत्रता

प्राप्ति के पश्चात,

लंबे समय तक भारतीय

राष्ट्रीय कांग्रेस

के सर्वव्यापी

प्रभुत्व के इर्द-गिर्द

केंद्रित रहा है।

स्वतंत्रता संग्राम

के नायक के रूप

में, कांग्रेस

ने एक ऐसी एकल-प्रभुत्वशाली

पार्टी प्रणाली

(Single Dominant Party System) की स्थापना

की, जिसे राजनीति

विज्ञानी रजनी

कोठारी ने "कांग्रेस

प्रणाली" की संज्ञा

दी थी Kothari

(1970)। यह प्रणाली

न केवल राजनीतिक

प्रतिस्पर्धा

को समाहित करने

में सक्षम थी, बल्कि

इसमें विभिन्न

विचारधाराओं और

हितों के लिए भी

आंतरिक स्थान मौजूद

था, जिससे यह दशकों

तक भारतीय संघवाद

का केंद्रीय स्तंभ

बनी रही।

तथापि,

1960 के दशक के उत्तरार्ध

से शुरू हुई राजनीतिक

उथल-पुथल ने इस

वर्चस्वशाली ढाँचे

में संवर्धनात्मक

क्षरण (Incremental

Decay) का संकेत

दिया। 1967 के आम चुनावों

में राज्यों में

पहली बार कई गैर-कांग्रेसी

गठबंधन सरकारों

(संयुक्त विधायक

दल या संविद सरकारें)

का गठन हुआ, जिसने

केंद्र की सत्ता

तक पहुँचने वाले

गैर-कांग्रेसी

सरकारों के भविष्य

के उदय की नींव

रखी। इस संक्रमण

की पराकाष्ठा

1977 में तब हुई जब आपातकाल

(1975-77) के बाद हुए चुनावों

में जनता पार्टी

के रूप में केंद्र

में पहली बार एक

गैर-कांग्रेसी

सरकार ने सत्ता

संभाली Manor

(1988)।

2. समस्या कथन (Problem Statement)

भारतीय

लोकतंत्र की गतिशीलता

को समझने के लिए

यह आवश्यक है कि

उस राजनीतिक-ऐतिहासिक

संक्रमण का गहन

अध्ययन किया जाए

जहाँ कांग्रेस

प्रणाली का विघटन

शुरू हुआ और गैर-कांग्रेसी

शक्तियाँ केंद्र

तथा राज्यों में

सत्ता के वैकल्पिक

केंद्र के रूप

में उभरीं। यह

प्रक्रिया केवल

सत्ता परिवर्तन

तक सीमित नहीं

थी, बल्कि यह संघवाद

(Federalism)

के पुनर्गठन, सामाजिक

आधारों के पुनर्समूहन

(Realignment of Social Bases) और गठबंधन

की राजनीति की

स्थापना को भी

दर्शाती है। समस्या

यह है कि इस बहुआयामी

ऐतिहासिक बदलाव

को किस प्रकार

राजनीतिक-ऐतिहासिक

कारणों के एक सुसंगत

ढाँचे के तहत विश्लेषित

किया जाए, जो केवल

नेतृत्व परिवर्तन

पर नहीं, बल्कि

संस्थागत, वैचारिक

और सामाजिक-आर्थिक

कारकों पर भी ध्यान

केंद्रित करे।

3. शोध प्रश्न (Research Questions)

यह

शोध पत्र निम्नलिखित

केंद्रीय प्रश्नों

को संबोधित करता

है:

1) कांग्रेस

प्रणाली के क्षरण

के आंतरिक और बाह्य

राजनीतिक-ऐतिहासिक

कारण क्या थे?

2) 1967 (राज्यों

में गैर-कांग्रेसी

उदय) और 1977 (केंद्र

में गैर-कांग्रेसी

उदय) के ऐतिहासिक

मोड़ का क्या महत्व

है, और इन अवधियों

में विपक्षी एकता

किस प्रकार संभव

हुई?

3) क्षेत्रीय

दलों, जाति-आधारित

लामबंदी और गठबंधन

की राजनीति के

उदय में किन ऐतिहासिक

कारकों ने योगदान

दिया, और इन कारकों

ने गैर-कांग्रेसी

सरकारों के गठन

को कैसे सुगम बनाया?

4. शोध का महत्व (Significance of the Study)

यह

शोध भारतीय लोकतंत्र

के विकासवादी चरण

को समझने में महत्वपूर्ण

योगदान देता है।

यह एकाधिकारवादी

पार्टी प्रणाली

से एक बहु-दलीय

प्रतिस्पर्धी

लोकतंत्र की ओर

भारत के संक्रमण

का व्यवस्थित विश्लेषण

प्रदान करता है।

1) ऐतिहासिक

परिप्रेक्ष्य: यह अध्ययन

भारतीय राजनीति

में 1960 के दशक से

2000 के दशक तक के प्रमुख

मोड़ों को जोड़ता

है, विशेष रूप से

आपातकाल और मंडल

राजनीति के दीर्घकालिक

प्रभावों की जाँच

करता है।

2) सैद्धांतिक

योगदान: यह कोठारी

की 'कांग्रेस प्रणाली'

की अवधारणा के

बाद के चरण, यानी

'कांग्रेस प्रणाली

के क्षरण' (The Decaying Congress System) के विश्लेषण

के लिए एक सैद्धांतिक

ढाँचा प्रदान करता

है।

3) समकालीन

प्रासंगिकता: यह वर्तमान

भारतीय राजनीति

में गठबंधन और

ध्रुवीकरण की संस्कृति

की ऐतिहासिक जड़ों

को समझने में सहायक

है, जहाँ क्षेत्रीय

दल और पहचान की

राजनीति केंद्रीय

भूमिका निभाते

हैं।

5. साहित्य समीक्षा

भारतीय

राजनीति में गैर-कांग्रेसी

सरकारों के उदय

का अध्ययन एक विशाल

और बहुआयामी साहित्य

क्षेत्र है। यह

समीक्षा मुख्य

रूप से तीन परस्पर

संबंधित अकादमिक

बहसों पर ध्यान

केंद्रित करती

है: कांग्रेस प्रणाली

का सैद्धांतिक

ढाँचा, विपक्षी

दलों की संरचना

और एकता, और ऐतिहासिक

मोड़ जो पार्टी

प्रणाली के पुनर्समूहन

(Realignment)

का कारण बने।

5.1. कांग्रेस प्रणाली का सैद्धांतिक ढाँचा और उसका क्षरण

भारतीय

राजनीति पर शुरुआती

और सबसे प्रभावशाली

कार्य रजनी कोठारी

Kothari

(1970) द्वारा

किया गया था, जिन्होंने

स्वतंत्रता-पश्चात

की व्यवस्था को

'कांग्रेस प्रणाली'

के रूप में प्रतिपादित

किया। कोठारी के

अनुसार, यह प्रणाली

एक "एकल-प्रभुत्वशाली

पार्टी प्रणाली"

थी जहाँ कांग्रेस

एक वैचारिक छाते

(Ideological Umbrella) के रूप में

कार्य करती थी,

जिसमें मुख्य विपक्षी

समूह भी कांग्रेस

के भीतर ही समाहित

हो जाते थे। यह

पार्टी स्वयं को

'व्यवस्था की पार्टी'

(Party of Consensus)

के रूप में स्थापित

करती थी, जबकि विपक्षी

दल 'दबाव समूह' (Pressure Group)

की भूमिका निभाते

थे।

तथापि,

विद्वानों ने

1967 के बाद से इस प्रणाली

के क्षरण (Decay)

पर ध्यान देना

शुरू किया। मॉरिस

जोन्स Jones

(1966) ने भारतीय

राजनीति में "केंद्रीय

नियंत्रण का ह्रास"

को चिह्नित किया,

जो पंडित नेहरू

के निधन के बाद

शुरू हुआ। यह क्षरण

मुख्य रूप से पार्टी

के आंतरिक लोकतंत्र

की कमी, केंद्रीय

नेतृत्व पर अत्यधिक

निर्भरता (विशेषकर

इंदिरा गांधी के

युग में), और राज्य

स्तर पर शक्तिशाली

स्थानीय नेताओं

की अनदेखी के कारण

हुआ Brass

(1990)। कोठारी

ने स्वयं बाद में

स्वीकार किया कि

पार्टी व्यवस्था

अब "कांग्रेस प्रणाली"

नहीं, बल्कि "कांग्रेस

प्रभुत्व" से चिह्नित

थी, जो वैचारिक

समावेशिता के बजाय

सत्तावादी केंद्रीकरण

पर आधारित थी।

5.2. विपक्षी एकजुटता और गठबंधन की राजनीति का उदय

गैर-कांग्रेसी

सरकारों का उदय

काफी हद तक विपक्षी

दलों की एकजुटता

की बदलती प्रकृति

पर निर्भर था।

सार्टोरी Sartori

(1976) जैसे विद्वानों

ने बहु-दलीय प्रणालियों

के तहत ध्रुवीकरण

और विचारधारा के

आधार पर पार्टी

व्यवस्थाओं के

वर्गीकरण पर ध्यान

केंद्रित किया,

जो भारत में 1977 के

बाद गठबंधन राजनीति

की समझ के लिए प्रासंगिक

बन गया।

·

1967

का सबक:

इस दौर के साहित्य

जैसे Franda

(1968) में राज्यों

में बने संविद

(Samyukta Vidhayak Dal) सरकारों का

उल्लेख है, जो विपरीत

विचारधाराओं के

दलों का एक अस्थायी

और अवसरवादी गठबंधन

था। इन प्रयोगों

ने यह सिद्ध किया

कि कांग्रेस को

हराया जा सकता

है, भले ही ये गठबंधन

अल्पकालिक रहे।

·

1977

का मोड़: आपातकाल के

बाद जनता पार्टी

का उदय विपक्षी

एकता का सबसे महत्वपूर्ण

उदाहरण था। मैनर

Manor

(1988) ने इस घटना

को एक 'असाधारण

घटना' के रूप में

देखा, जो सत्ता

की लालसा से अधिक

लोकतंत्र को बहाल

करने की साझा आकांक्षा

पर आधारित थी।

1977 का साहित्य इस

बात पर ज़ोर देता

है कि यह एकता कांग्रेस

के खिलाफ नकारात्मक

ध्रुवीकरण (Negative Polarization) पर टिकी थी,

न कि किसी सुसंगत

सकारात्मक कार्यक्रम

पर।

5.3. सामाजिक पुनर्समूहन और क्षेत्रीय राजनीति का सशक्तिकरण

गैर-कांग्रेसी

सत्ता के उदय के

पीछे केवल संगठनात्मक

या वैचारिक कारक

नहीं थे, बल्कि

सामाजिक और भौगोलिक

आधारों का पुनर्गठन

भी था।

·

जाति

और वर्ग: लोयड और सुज़ैन

रूडोल्फ Rudolph

and Rudolph (1987) ने भारतीय

राजनीति में 'कमान

के लोकतांत्रिकरण'

(Democraticization of Command) की अवधारणा

प्रस्तुत की। उनके

अनुसार, निम्न

जातियों और वर्गों

के राजनीतिक रूप

से जागरूक होने

से पारंपरिक ग्रामीण

सत्ता संरचनाएँ

टूटीं, और जाति-आधारित

लामबंदी ने गैर-कांग्रेसी,

विशेषकर क्षेत्रीय

और समाजवादी दलों

को समर्थन दिया।

मंडल आयोग की सिफ़ारिशों

के लागू होने (1990)

के बाद का साहित्य

ओबीसी (OBC) राजनीति

के अभूतपूर्व उदय

को इस संदर्भ में

देखता है, जिसने

कांग्रेस के पारंपरिक

सामाजिक गठबंधन

को निर्णायक रूप

से तोड़ दिया Yadav

(2000)।

·

क्षेत्रीयता

का उभार: पालानितुरई

Palanithurai (1995) ने भारतीय

संघवाद में क्षेत्रीय

दलों की बढ़ती

भूमिका पर प्रकाश

डाला। द्रविड़

मुनेत्र कड़गम

(DMK)

जैसे क्षेत्रीय

दलों का उदय यह

दर्शाता है कि

केंद्र की नीतियों

के प्रति क्षेत्रीय

असंतोष और पहचान

की राजनीति ने

राज्यों में गैर-कांग्रेसी

शासन की स्थापना

की, जो बाद में केंद्र

की गठबंधन राजनीति

को प्रभावित करने

लगा।

साहित्य

का अंतराल: मौजूदा

साहित्य ने कांग्रेस

प्रणाली के क्षरण

और 1977 के मोड़ पर व्यापक

काम किया है। हालाँकि,

एक एकीकृत ढाँचे

की आवश्यकता है

जो यह दर्शाता

हो कि 1967 (क्षेत्रीय/राज्य

स्तरीय असंतोष),

1977 (लोकतंत्र की बहाली

की माँग) और 1989-96 (पहचान

की राजनीति और

गठबंधन का स्थायीकरण)

के विभिन्न ऐतिहासिक

कारकों ने एक साथ

मिलकर किस प्रकार

स्थायी गैर-कांग्रेसी

व्यवस्था को जन्म

दिया। यह शोध पत्र

इन तीनों मोड़ों

को एक साथ विश्लेषित

करके इस अंतराल

को भरने का प्रयास

करता है।

6. सैद्धांतिक ढाँचा और कार्यप्रणाली (Theoretical Framework and Methodology)

किसी

भी गहन शैक्षणिक

शोध के लिए एक सुसंगत

सैद्धांतिक ढाँचे

और उपयुक्त कार्यप्रणाली

का होना आवश्यक

है। यह खंड भारतीय

राजनीति में गैर-कांग्रेसी

सरकारों के उदय

के विश्लेषण के

लिए उपयोग किए

जाने वाले विश्लेषणात्मक

लेंस और शोध विधियों

का वर्णन करता

है।

1)

सैद्धांतिक

ढाँचा (Theoretical

Framework)

इस

शोध के विश्लेषण

को तीन परस्पर

संबंधित सैद्धांतिक

अवधारणाओं पर आधारित

किया गया है जो

कांग्रेस प्रणाली

के क्षरण और वैकल्पिक

शक्ति केंद्रों

के उदय की व्याख्या

करते हैं:

·

कांग्रेस

प्रणाली का क्षरण

(The Decay of the Congress System)

इस

अध्ययन का प्राथमिक

सैद्धांतिक आधार

रजनी कोठारी Kothari

(1970) द्वारा

प्रतिपादित 'कांग्रेस

प्रणाली' की अवधारणा

के बाद के चरण पर

केंद्रित है। हमारा

विश्लेषण इस बात

पर केंद्रित है

कि कैसे यह समावेशी

प्रणाली आंतरिक

कलह और शीर्ष नेतृत्व

के केंद्रीकरण

के कारण विघटित

हुई। रुडोल्फ और

रुडोल्फ Rudolph

and Rudolph (1987) के दृष्टिकोण

के अनुसार, हम यह

जाँच करेंगे कि

कैसे आंतरिक प्रतिस्पर्धा

को समाहित करने

की पार्टी की क्षमता

में कमी आई, जिससे

असंतुष्ट गुटों

और नेताओं को बाहर

निकलकर नए गैर-कांग्रेसी

मंच बनाने का अवसर

मिला।

·

राजनीतिक

लामबंदी और सामाजिक

पुनर्समूहन (Political Mobilization and Social Realignment)

यह

ढाँचा बताता है

कि गैर-कांग्रेसी

दलों का उदय सामाजिक

संरचनाओं में हुए

महत्वपूर्ण बदलावों,

विशेषकर जाति,

वर्ग और क्षेत्रीय

पहचान के आधार

पर हुआ। योगेंद्र

यादव Yadav

(2000) द्वारा

वर्णित "दूसरी

लोकतांत्रिक लहर"

की अवधारणा का

उपयोग यह समझने

के लिए किया जाएगा

कि कैसे पिछड़े

वर्गों (OBCs) और अन्य

हाशिए पर पड़े

समूहों की राजनीतिक

चेतना बढ़ी। उनकी

बढ़ती लामबंदी

ने कांग्रेस के

पारंपरिक सामाजिक

गठबंधन (Social

Coalition) को

तोड़ दिया और उन्हें

गैर-कांग्रेसी,

विशेषकर समाजवादी

और क्षेत्रीय दलों,

के इर्द-गिर्द

पुनर्संगठित किया।

·

गठबंधन

की राजनीति का

संस्थागतकरण (Institutionalization of Coalition Politics)

हम

सार्टोरी Sartori

(1976) के पार्टी

प्रणाली वर्गीकरण

के लेंस का उपयोग

करते हुए यह विश्लेषण

करेंगे कि भारत

की पार्टी व्यवस्था

"एकल-प्रभुत्वशाली

प्रणाली" से कैसे

"खंडित बहु-दलीय

प्रणाली" की ओर

बढ़ी। यह ढाँचा

गैर-कांग्रेसी

सरकारों के उदय

को अल्पसंख्यक

(Minority)

या बहुसंख्यक

(Majority)

सरकार बनाने के

लिए विभिन्न वैचारिक

दलों के रणनीतिक

सहयोग के रूप में

देखता है। यह न

केवल 1977 में जनता

पार्टी के अस्थायी

अभिसरण को समझाता

है, बल्कि 1990 के दशक

के बाद गठबंधन

राजनीति के स्थायी

संस्थागतकरण को

भी स्पष्ट करता

है Vanaik

(1990)।

2)

कार्यप्रणाली

(Methodology)

यह

शोध प्रकृति में

गुणात्मक (Qualitative)

और विश्लेषणात्मक

(Analytical)

है, जो राजनीतिक-ऐतिहासिक

विश्लेषण पर जोर

देता है।

·

शोध

अभिकल्प (Research Design)

इस

अध्ययन में व्याख्यात्मक-ऐतिहासिक

शोध अभिकल्प (Explanatory-Historical Research Design) का उपयोग

किया गया है। यह

विशिष्ट ऐतिहासिक

घटनाओं, राजनीतिक

निर्णयों और चुनावी

परिणामों की कालक्रमानुसार

जाँच करके कारण

और प्रभाव (Cause and Effect)

के बीच संबंधों

की व्याख्या करता

है।

·

डेटा

के स्रोत (Sources of Data)

द्वितीयक

स्रोत (Secondary

Sources):

·

अकादमिक

साहित्य: कोठारी,

ब्रास, रुडोल्फ,

यादव और मैनर जैसे

प्रमुख विद्वानों

के शोध लेख, मोनोग्राफ

और पुस्तकें।

·

चुनावी

डेटा विश्लेषण: विभिन्न

आम चुनावों (1967, 1971,

1977, 1989, 1996) में कांग्रेस

और प्रमुख गैर-कांग्रेसी

दलों के सीट प्रतिशत

और वोट शेयर के

रुझानों का उपयोग

(मुख्यतः CSDS/ECI डेटा

से प्राप्त)।

प्राथमिक

स्रोत (Primary

Sources):

·

सरकारी

और पार्टी दस्तावेज: जनता पार्टी,

संयुक्त सोशलिस्ट

पार्टी (SSP) या भारतीय

जनसंघ जैसे प्रमुख

विपक्षी दलों के

चुनावी घोषणापत्र

और प्रमुख संकल्पों

का विश्लेषण, जिससे

उनके वैचारिक अभिसरण

के साक्ष्य प्राप्त

किए जा सकें।

·

समकालीन

अभिलेख (Contemporary Records): 1967 और 1977 के संकटकालीन

दौर के प्रमुख

समाचार पत्रों

(जैसे द हिंदू, इंडियन

एक्सप्रेस) और

पत्रिकाओं (जैसे

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल

वीकली) के संपादकीय

विश्लेषण।

विश्लेषण

की तकनीक (Techniques of Analysis)

·

तुलनात्मक

केस स्टडी (Comparative Case Study): राज्यों में

1967 के बाद बनी संविद

सरकारों और केंद्र

में 1977 की जनता पार्टी

सरकार की संरचना,

स्थिरता और पतन

की तुलना करना,

ताकि विपक्षी एकता

की प्रकृति में

आए बदलावों को

समझा जा सके।

·

कालानुक्रमिक

विश्लेषण (Chronological Analysis): कांग्रेस

के विभाजन (1969), आपातकाल

(1975-77), और मंडल आयोग

की सिफ़ारिशों

के लागू होने (1990)

जैसी प्रमुख घटनाओं

के प्रभावों का

विश्लेषण, जो गैर-कांग्रेसी

राजनीतिक लामबंदी

के लिए महत्वपूर्ण

थे।

यह

कार्यप्रणाली

सुनिश्चित करती

है कि शोध न केवल

ऐतिहासिक साक्ष्यों

पर आधारित हो, बल्कि

यह राजनीतिक विज्ञान

के सुस्थापित सिद्धांतों

के माध्यम से भी

भारतीय राजनीति

के इस महत्वपूर्ण

बदलाव की विश्वसनीय

और अकादमिक व्याख्या

प्रदान करे।

7. गैर-कांग्रेसी उदय के राजनीतिक-ऐतिहासिक कारण (Political-Historical Causes for the Rise of Non-Congress Power)

गैर-कांग्रेसी

सरकारों का उदय

एक बहु-चरणीय राजनीतिक-ऐतिहासिक

प्रक्रिया का परिणाम

था, जिसकी जड़ें

कांग्रेस पार्टी

के आंतरिक ढाँचे

और भारतीय समाज

में हो रहे गहरे

बदलावों में निहित

थीं। इस परिवर्तन

की शुरुआत कांग्रेस

के अपने भीतर ही

हुई थी, जिसे विद्वानों

ने 'कांग्रेस प्रणाली

का आंतरिक क्षरण'

कहा है।

कांग्रेस

प्रणाली का आंतरिक

क्षरण (Internal

Decay of the Congress System)

भारतीय

राजनीति में गैर-कांग्रेसी

शक्ति के उदय का

सबसे महत्वपूर्ण

और प्राथमिक कारण

एकल-प्रभुत्वशाली

पार्टी प्रणाली

यानी कांग्रेस

प्रणाली का संस्थागत

रूप से कमजोर होना

था। यह क्षरण मुख्य

रूप से नेहरू युग

के अंत के बाद शुरू

हुआ और 1970 के दशक तक

गहराता गया।

1)

पार्टी

संगठन का कमजोर

होना और केंद्रीकरण

नेहरू

के निधन के बाद,

कांग्रेस पार्टी

के भीतर शक्ति

संतुलन में मौलिक

परिवर्तन आया।

इंदिरा गांधी के

नेतृत्व में, पार्टी

ने आंतरिक लोकतंत्र

और संगठनात्मक

स्वायत्तता को

दरकिनार कर दिया,

जिसने संस्थागत

क्षरण को तेज किया

Brass

(1990)।

·

'सिंडिकेट'

का पतन:

1969 में हुए पार्टी

विभाजन ने 'सिंडिकेट'

(वरिष्ठ और संगठनात्मक

नेताओं का समूह)

के प्रभाव को समाप्त

कर दिया। यह विभाजन

संगठनात्मक गुटों

और करिश्माई नेतृत्व

के बीच की लड़ाई

थी। विभाजन के

बाद, इंदिरा गांधी

ने पार्टी संगठन

पर अपनी पकड़ मजबूत

करने के लिए 'वफादार'

(Loyalists)

नेताओं को बढ़ावा

दिया, जिससे राज्य

स्तर के शक्तिशाली

नेताओं की स्वायत्तता

समाप्त हो गई।

·

नामांकन

प्रक्रिया का केंद्रीकरण: कांग्रेस

के भीतर जिला और

राज्य समितियों

के संगठनात्मक

चुनावों को निष्क्रिय

कर दिया गया। उम्मीदवारों

का चयन (खासकर राज्यों

के मुख्यमंत्रियों

का चयन) पार्टी

के केंद्रीय संसदीय

बोर्ड के माध्यम

से होने लगा। इस

शीर्ष-से-नीचे

(Top-down)

वाले केंद्रीकृत

नियंत्रण ने स्थानीय

नेताओं को नेतृत्व

के लिए आंतरिक

प्रतिस्पर्धा

करने के बजाय, केंद्रीय

नेतृत्व की अनुकंपा

पर निर्भर बना

दिया।

2)

व्यक्तित्व-पूजा

और समावेशिता का

अभाव

कोठारी

की मूल कांग्रेस

प्रणाली में यह

क्षमता थी कि वह

विपरीत विचारधाराओं

और गुटों को पार्टी

के 'छाते' के नीचे

समाहित कर सके।

1970 के दशक में, यह

समावेशी चरित्र

समाप्त हो गया।

·

'गरीबी

हटाओ' का आकर्षण: इंदिरा

गांधी ने 1971 के चुनावों

में 'गरीबी हटाओ'

जैसे नारे के माध्यम

से जन-समर्थन को

सीधे अपने व्यक्तित्व

से जोड़ा। यह रणनीति

अल्पकालिक चुनावी

सफलता तो लाई, लेकिन

इसने पार्टी के

दीर्घकालिक संस्थागत

ढाँचे को कमजोर

कर दिया, क्योंकि

विचारधारा और संगठन

से अधिक महत्व

व्यक्तिगत करिश्मा

को दिया गया।

·

असंतुष्टों

का निष्कासन: जो नेता

केंद्रीय नेतृत्व

के विरुद्ध खड़े

हुए, उन्हें पार्टी

से बाहर कर दिया

गया। उदाहरण के

लिए, मोरारजी देसाई

जैसे अनुभवी नेताओं

का बाहर जाना या

क्षेत्रीय नेताओं

को किनारे लगाना।

इन असंतुष्ट और

महत्वाकांक्षी

नेताओं ने ही बाद

में गैर-कांग्रेसी

मोर्चों (जैसे

1977 में जनता पार्टी)

के लिए एक मजबूत

नेतृत्व आधार प्रदान

किया Manor

(1988)।

·

संगठनात्मक

क्षय:

निरंतर केंद्रीकरण

ने जमीनी स्तर

पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं

को शक्तिहीन महसूस

कराया। पार्टी

केवल चुनाव जीतने

की मशीन बनकर रह

गई, जिसने अपने

वैचारिक और सामाजिक

जुड़ाव को खो दिया।

3)

वैचारिक

अस्पष्टता और विश्वसनीयता

का संकट

केंद्रीकृत

और व्यक्तित्व-केंद्रित

राजनीति के कारण,

कांग्रेस अपनी

मूल समाजवादी और

धर्मनिरपेक्ष

विचारधारा पर स्थिर

रहने में असफल

रही।

·

आंतरिक

विरोधाभास: सरकार की

आर्थिक नीतियाँ

(जैसे बैंकों का

राष्ट्रीयकरण)

एक ओर समाजवादी

थीं, तो दूसरी ओर

पार्टी के भीतर

पूंजीवादी हितों

को भी जगह दी गई।

इस वैचारिक अस्पष्टता

के कारण, कांग्रेस

अपने पारंपरिक

वामपंथी मतदाताओं

(Communist Parties)

और दक्षिणपंथी

मतदाताओं (Jan Sangh)

दोनों के लिए वैकल्पिक

दलों के उदय को

रोक नहीं पाई।

·

शासन

की विफलता: 1970 के दशक

की शुरुआत में

उच्च मुद्रास्फीति,

बेरोजगारी और भ्रष्टाचार

ने केंद्र सरकार

की विश्वसनीयता

को गंभीर रूप से

चुनौती दी। जयप्रकाश

नारायण के नेतृत्व

में शुरू हुआ 'संपूर्ण

क्रांति' आंदोलन

इन्हीं शासन विफलताओं

की प्रतिक्रिया

थी, जिसने गैर-कांग्रेसी

दलों को एक मंच

पर लाने का नैतिक

आधार प्रदान किया।

·

कांग्रेस

प्रणाली का आंतरिक

क्षरण (1960s-1970s)

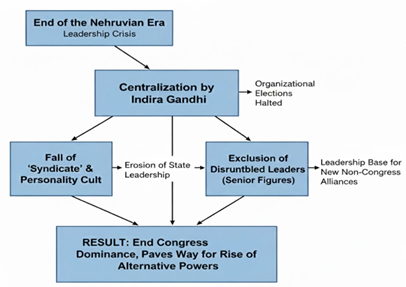

आरेख 1

|

Figure 1 Internal

Decay of the Congress System (1960s-1970s) Source

Conceptual Flowchart on Historical Analysis |

8. आरेख की व्याख्या (Explanation of the Diagram)

|

बॉक्स

संख्या |

चरण (Phase) |

घटना

(Event) |

परिणाम

(Outcome) |

|

शीर्ष |

प्रारंभ

बिंदु |

कांग्रेस

प्रणाली का

आंतरिक

क्षरण (1960s-1970s) |

भारतीय

राजनीति में

प्रभुत्व की

समाप्ति की शुरुआत। |

|

1 |

संक्रमण |

नेहरू

युग का अंत |

नेतृत्व

संकट और

पार्टी के

भीतर

संगठनात्मक स्थिरता

में कमी। |

|

2 |

केंद्रीकरण |

इंदिरा

गांधी

द्वारा

केंद्रीकरण |

संगठनात्मक

चुनाव बंद

किए गए, जिससे

निचले स्तर

की आवाजें दब

गईं। |

|

3 |

विभाजन |

सिंडिकेट

का पतन और

व्यक्तित्व-पूजा |

राज्य

नेतृत्व का

ह्रास हुआ, और

शक्ति का

केंद्र

दिल्ली में

एक व्यक्ति

के हाथ में आ

गया। |

|

4 |

निष्कासन |

असंतुष्टों

का निष्कासन (Disgruntled Leaders) |

इन

महत्वाकांक्षी

नेताओं ने

पार्टी से

बाहर निकलकर

नए

गैर-कांग्रेसी

गठबंधन के

लिए नेतृत्व

तैयार किया। |

|

निष्कर्ष |

अंतिम

परिणाम |

कांग्रेस

का प्रभुत्व

समाप्त, वैकल्पिक

शक्तियों के

उदय का मार्ग

प्रशस्त। |

भारतीय

राजनीति में

बहु-दलीय

प्रतिस्पर्धा

की शुरुआत। |

संक्षेप

में, यह प्रवाह

आरेख (Flow Chart) दिखाता

है कि कैसे कांग्रेस

पार्टी के भीतर

लोकतंत्र और स्वायत्तता

की कमी ने असंतोष

पैदा किया, जिसने

अंततः विपक्षी

दलों को एक मजबूत

राष्ट्रीय विकल्प

के रूप में उभरने

का मौका दिया।

विपक्षी

एकता और वैचारिक

ध्रुवीकरण (Opposition Unity and

Ideological Polarization)

गैर-कांग्रेसी

सरकारों के उदय

का दूसरा प्रमुख

राजनीतिक-ऐतिहासिक

कारण विपक्षी दलों

की बदलती प्रकृति

और रणनीतिक एकता

में निहित था।

लंबे समय तक, कांग्रेस

का प्रभुत्व विपक्षी

वोटों के विभाजन

(Splitting of Opposition Votes) के कारण

बना रहा। हालाँकि,

दो निर्णायक ऐतिहासिक

क्षणों 1967 और 1977 ने

विपक्षी दलों को

रणनीतिक अभिसरण

के लिए प्रेरित

किया, जिससे वे

पहली बार कांग्रेस

को सफलतापूर्वक

चुनौती दे पाए।

1967: संविद

(Samyukta Vidhayak Dal) सरकारों

का प्रयोग

1967 के

आम चुनावों को

"राजनीतिक भूकंप"

(Political Earthquake) के रूप में

जाना जाता है, जिसने

भारतीय राजनीति

में एक नए युग की

शुरुआत की।

1)

रणनीतिक

अभिसरण: कांग्रेस

के घटते प्रभुत्व

को देखते हुए, विभिन्न

विचारधाराओं (समाजवादी,

कम्युनिस्ट, दक्षिणपंथी

जनसंघ) के विपक्षी

दलों ने कई राज्यों

में चुनावी तालमेल

किया, जिसे अनौपचारिक

रूप से "गैर-कांग्रेसवाद"

का नारा दिया गया।

2)

संविद

सरकारों का गठन: चुनावी

सफलता के बाद, नौ

राज्यों में पहली

बार गैर-कांग्रेसी

गठबंधन सरकारें,

जिन्हें संविद

(Samyukta Vidhayak Dal) सरकारें कहा

गया, सत्ता में

आईं Franda

(1968)। ये सरकारें

वैचारिक रूप से

विषम थीं और प्रायः

अल्पकालिक रहीं,

लेकिन उन्होंने

दो महत्वपूर्ण

ऐतिहासिक सबक दिए:

·

व्यवहार्यता

का प्रदर्शन: संविद

सरकारों ने यह

सिद्ध कर दिया

कि कांग्रेस अजेय

नहीं है और उसे

हराया जा सकता

है।

·

गठबंधन

की संस्कृति की

नींव:

इन प्रयोगों ने

भारतीय राजनीति

में गठबंधन की

संस्कृति (Coalition Culture)

की नींव रखी, जो

भविष्य में राष्ट्रीय

स्तर पर दोहराई

जानी थी।

3)

राज्य

स्तरीय ध्रुवीकरण: 1967 ने राज्य

स्तर पर कांग्रेस

विरोधी ध्रुवीकरण

को जन्म दिया, जिससे

क्षेत्रीय नेताओं

और दलों को कांग्रेस

से बाहर निकलने

वाले असंतुष्टों

को अवशोषित करने

का मौका मिला।

1977: जनता

पार्टी का गठन

और नकारात्मक ध्रुवीकरण

1977 का

लोकसभा चुनाव गैर-कांग्रेसी

सरकारों के उदय

का निर्णायक ऐतिहासिक

मोड़ था, जिसने

केंद्र में सत्ता

परिवर्तन किया।

1)

आपातकाल

का उत्प्रेरक

(The Emergency Catalyst): 1975-77 का आपातकाल

भारतीय लोकतंत्र

के लिए एक असाधारण

संकट था। इसने

विपक्षी दलों को

केवल सत्ता हासिल

करने के लिए नहीं,

बल्कि लोकतंत्र

और नागरिक स्वतंत्रता

की बहाली के एक

उच्चतर उद्देश्य

के लिए एकजुट होने

का नैतिक और राजनीतिक

आधार प्रदान किया

Manor

(1988)।

2)

जनता

पार्टी का उदय: प्रमुख

विपक्षी दलों भारतीय

जनसंघ, भारतीय

लोक दल, कांग्रेस

(ओ), और समाजवादी

पार्टी ने मिलकर

एक एकीकृत पार्टी,

जनता पार्टी, का

गठन किया। यह वैचारिक

रूप से विषम होने

के बावजूद, कांग्रेस

के सत्तावादी केंद्रीकरण

के खिलाफ एक साझा

मंच था।

3)

नकारात्मक

ध्रुवीकरण (Negative Polarization): 1977 का चुनावी

ध्रुवीकरण सकारात्मक

कार्यक्रम (Positive

Program) पर कम, और आपातकाल

की ज्यादतियों

के विरोध पर अधिक

आधारित था। मतदाताओं

ने जनता पार्टी

को इंदिरा गांधी

के सत्तावादी शासन

के एकमात्र व्यवहार्य

विकल्प के रूप

में देखा। जॉर्ज

सार्टोरी Sartori

(1976) के सैद्धांतिक

ढाँचे के अनुसार,

यह ध्रुवीकरण एक

केंद्रीय विरोधी

शक्ति के इर्द-गिर्द

केंद्रित था, जो

एक मजबूत बहुमत

(उत्तर भारत में)

प्राप्त करने में

सफल रहा।

वैचारिक

ध्रुवीकरण का विस्तार

1977 की

सफलता के बाद, गैर-कांग्रेसी

राजनीति ने दो

प्रमुख वैचारिक

ध्रुवों का विकास

किया, जिसने भारतीय

राजनीति को स्थायी

रूप से बदल दिया।

1)

समाजवादी

बनाम हिंदुत्ववादी

ध्रुव:

जनता पार्टी के

पतन के बाद, विपक्षी

एकता दो प्रमुख

विचारधाराओं में

विभाजित हो गई:

·

समाजवादी/वामपंथी/क्षेत्रीय

ध्रुव:

यह समूह सामाजिक

न्याय, मंडल आरक्षण

और संघवाद को महत्व

देता था (जैसे बाद

में जनता दल और

उसके घटक)।

·

हिंदुत्ववादी/दक्षिणपंथी

ध्रुव:

इसका प्रतिनिधित्व

भारतीय जनता पार्टी

(बीजेपी) ने किया,

जिसने सांस्कृतिक

राष्ट्रवाद (Cultural Nationalism) को अपने केंद्र

में रखा।

2)

गठबंधन

का संस्थागतकरण: 1989 के बाद,

जब कांग्रेस को

बार-बार बहुमत

से वंचित होना

पड़ा, तब ये दोनों

ध्रुव (यानी कांग्रेस

के विरोधी) राष्ट्रीय

मोर्चा (National

Front) और बाद

में संयुक्त मोर्चा

(United Front) जैसे गठबंधन

बनाने लगे। यह

दिखाता है कि गैर-कांग्रेसी

सत्ता का उदय अब

एक अस्थायी घटना

नहीं, बल्कि भारतीय

राजनीति की स्थायी

विशेषता बन गया

था Vanaik

(1990)।

विपक्षी

एकता और ध्रुवीकरण

की यह प्रक्रिया

दर्शाती है कि

गैर-कांग्रेसी

उदय केवल कांग्रेस

की कमजोरी नहीं

थी, बल्कि कांग्रेस-विरोधी

दलों की रणनीतिक

क्षमता और ऐतिहासिक

परिस्थितियों

(जैसे आपातकाल)

का परिणाम भी थी,

जिसने उन्हें एक

सामूहिक विकल्प

प्रदान करने के

लिए मजबूर किया।

क्षेत्रीय

आकांक्षाओं का

उभार (The

Rise of Regional Aspirations)

गैर-कांग्रेसी

सत्ता के उदय का

तीसरा महत्वपूर्ण

राजनीतिक-ऐतिहासिक

कारण भारतीय संघवाद

के भीतर क्षेत्रीय

आकांक्षाओं का

सशक्तिकरण था।

केंद्र में कांग्रेस

के प्रभुत्व का

क्षरण न केवल दिल्ली

में हुआ, बल्कि

यह राज्यों में

स्थानीय पहचानों

और हितों के मजबूत

होने से भी प्रेरित

था।

1)

संघवाद

पर तनाव और केंद्र-राज्य

संबंध

नेहरू

युग के बाद, केंद्र-राज्य

संबंधों में तनाव

बढ़ने लगा। कांग्रेस

ने केंद्र में

अपनी शक्ति का

उपयोग करके राज्यों

में अपनी सरकारों

को अस्थिर करने

या विपक्षी सरकारों

को बर्खास्त करने

के लिए अनुच्छेद

356 (राष्ट्रपति शासन)

का बार-बार दुरुपयोग

किया Manor

(1988)।

·

संस्थागत

असंतोष: राज्यों ने

वित्त, योजना और

कानून-व्यवस्था

जैसे क्षेत्रों

में अधिक स्वायत्तता

और निर्णय लेने

की शक्ति की माँग

की। यह असंतोष

केंद्र की 'एकल-पार्टी'

वर्चस्ववादी राजनीति

के खिलाफ क्षेत्रीय

दलों को एकजुट

होने का राजनीतिक

और नैतिक आधार

प्रदान करता था।

·

आर्थिक

उदारीकरण का परोक्ष

प्रभाव: हालाँकि 1991

के बाद आर्थिक

उदारीकरण (Economic Liberalization) शुरू हुआ, इसने

राज्यों को विदेशी

निवेश और आर्थिक

नीतियों के मामले

में अधिक स्वायत्तता

दी। इस बढ़ी हुई

आर्थिक शक्ति ने

क्षेत्रीय नेताओं

को दिल्ली पर कम

निर्भर रहने और

स्थानीय विकास

के मुद्दों पर

अधिक ध्यान केंद्रित

करने के लिए प्रेरित

किया।

2)

पहचान

की राजनीति और

क्षेत्रीय दलों

का उत्थान

क्षेत्रीय

आकांक्षाओं का

उभार मुख्य रूप

से भाषा, जाति, संस्कृति

और स्थानीय हितों

पर आधारित पहचान

की राजनीति से

जुड़ा हुआ था।

·

द्रविड़

आंदोलन का प्रभाव: तमिलनाडु

में द्रविड़ मुनेत्र

कड़गम (DMK) का उदय

एक प्रमुख उदाहरण

है। DMK ने हिंदी

वर्चस्व और ब्राह्मणवादी

प्रभुत्व के विरोध

में क्षेत्रीय

पहचान और सामाजिक

न्याय को अपनी

राजनीति का केंद्र

बनाया। 1967 में राज्य

में DMK की जीत ने स्थापित

किया कि क्षेत्रीय

पहचान की राजनीति

राष्ट्रीय दलों

को सफलतापूर्वक

चुनौती दे सकती

है Palanithurai (1995)।

·

क्षेत्रीय

असंतोष का राजनीतिकरण: पंजाब

में शिरोमणि अकाली

दल और पूर्वोत्तर

के कई राज्यों

में स्थानीय दलों

ने केंद्र सरकार

की उपेक्षा और

सांस्कृतिक अस्मिता

के मुद्दों को

उठाकर सत्ता हासिल

की। इन दलों ने

प्रभावी ढंग से

कांग्रेस के एकाधिकार

को तोड़ा और गैर-कांग्रेसी

शक्ति केंद्रों

की नींव रखी।

3)

'दरबारी'

(Durbar) राजनीति

का अंत

कांग्रेस

प्रणाली के पतन

के साथ, क्षेत्रीय

राजनीति में 'दरबारी'

(दरबार) संस्कृति

का अंत हुआ। जहाँ

पहले राज्य के

नेता दिल्ली में

बैठे केंद्रीय

नेतृत्व से समर्थन

पाने के लिए निर्भर

रहते थे, वहीं अब

शक्तिशाली क्षेत्रीय

नेताओं ने स्थानीय

स्तर पर अपनी शक्ति

का निर्माण किया।

·

शक्तिशाली

क्षेत्रीय क्षत्रप: लालू प्रसाद

यादव (बिहार), मुलायम

सिंह यादव (उत्तर

प्रदेश), एन. टी. रामाराव

(आंध्र प्रदेश),

और जयललिता (तमिलनाडु)

जैसे नेताओं ने

न केवल अपने-अपने

राज्यों में कांग्रेस

को हराया, बल्कि

वे राष्ट्रीय गठबंधन

की राजनीति में

किंगमेकर (Kingmakers)

बनकर उभरे।

·

राष्ट्रीय

राजनीति पर प्रभाव: 1989 के बाद,

जब केंद्र में

खंडित जनादेश प्राप्त

हुआ, तो इन क्षेत्रीय

क्षत्रपों के समर्थन

के बिना कोई भी

गठबंधन सरकार

(गैर-कांग्रेसी

या कांग्रेस समर्थित)

बनाना असंभव हो

गया। इस प्रकार,

क्षेत्रीय दलों

ने केंद्र की सत्ता

में प्रत्यक्ष

साझेदारी प्राप्त

की, जिससे गैर-कांग्रेसी

सत्ता का उदय एक

स्थायी संस्थागत

विशेषता बन गया।

यह

स्पष्ट है कि क्षेत्रीय

आकांक्षाओं और

उनके राजनीतिकरण

ने कांग्रेस के

प्रभुत्व को नीचे

से चुनौती दी।

इसने पार्टी प्रणाली

को बहु-ध्रुवीय

बनाया और गैर-कांग्रेसी

दलों को केंद्र

में सत्ता साझा

करने के लिए अपरिहार्य

बना दिया।

प्रमुख

ऐतिहासिक घटनाएँ

और मोड़ (Key Historical Events and Turning Points)

गैर-कांग्रेसी

सत्ता के उदय की

प्रक्रिया को कुछ

केंद्रीय ऐतिहासिक

घटनाओं ने निर्णायक

रूप से प्रभावित

किया, जिन्होंने

भारतीय राजनीति

के सामाजिक, संस्थागत

और वैचारिक आधारों

का स्थायी रूप

से पुनर्गठन किया।

ये मोड़ कांग्रेस-विरोधी

भावनाओं को संगठित

राजनीतिक शक्ति

में बदलने के लिए

उत्प्रेरक (Catalyst)

साबित हुए।

1)

आपातकाल

(The Emergency, 1975-1977)

आपातकाल

को गैर-कांग्रेसी

उदय का सबसे महत्वपूर्ण

संस्थागत मोड़

माना जाता है।

·

लोकतंत्र

पर हमला: इंदिरा गांधी

द्वारा आंतरिक

अशांति का हवाला

देकर लगाया गया

आपातकाल, नागरिक

स्वतंत्रता (Civil Liberties)

और लोकतांत्रिक

संस्थाओं पर एक

सीधा हमला था।

इसने कांग्रेस

के प्रभुत्ववादी

शासन की प्रकृति

को सत्तावादी और

असंवैधानिक के

रूप में उजागर

किया।

·

नैतिक

ध्रुवीकरण: आपातकाल

ने विपक्षी दलों

के लिए नैतिक और

वैचारिक आधार पर

एकजुट होने का

एक साझा मंच प्रदान

किया, जैसा कि खंड

5.2 में बताया गया

है। जनता पार्टी

का गठन व्यक्तिगत

लाभ के लिए नहीं,

बल्कि लोकतंत्र

की बहाली के एक

उच्चतर उद्देश्य

के लिए हुआ था।

·

स्थायी

वैचारिक विभाजन: आपातकाल

ने भारतीय मतदाताओं

के मन में कांग्रेस

की लोकतांत्रिक

साख पर एक स्थायी

संदेह पैदा कर

दिया। 1977 का चुनावी

झटका कांग्रेस

के प्रभुत्व को

तोड़ने के लिए

निर्णायक साबित

हुआ। भले ही जनता

पार्टी अल्पकालिक

रही, इसने यह सिद्ध

कर दिया कि सत्ता

हस्तांतरण संभव

है, और कांग्रेस

की हार भारतीय

राजनीति का एक

व्यवहार्य हिस्सा

बन गई Manor

(1988)।

2)

मंडल

राजनीति (Mandal Politics) और सामाजिक

क्रांति (1990)

1990 के

दशक की शुरुआत

में अन्य पिछड़ा

वर्ग (OBC) के आरक्षण

से संबंधित मंडल

आयोग की सिफ़ारिशों

को लागू करने के

निर्णय ने भारतीय

राजनीति के सामाजिक

आधार को स्थायी

रूप से पुनर्गठित

किया, जिसने गैर-कांग्रेसी

सत्ता के उदय को

संस्थागत रूप दिया।

·

OBCs

का राजनीतिकरण: मंडल आरक्षण

ने देश के बड़े

OBC समुदाय को पहचान

और सशक्तिकरण के

आधार पर संगठित

किया। इससे उत्तर

भारत में जाति-आधारित

लामबंदी (Caste-based Mobilization) को बढ़ावा

मिला।

·

कांग्रेस

के सामाजिक गठबंधन

का टूटना: कांग्रेस

का पारंपरिक सामाजिक

गठबंधन (ब्राह्मण,

मुस्लिम, दलित)

टूट गया, क्योंकि

OBCs ने क्षेत्रीय

और समाजवादी दलों

(जैसे जनता दल और

उसके विभिन्न घटक)

की ओर रुख किया,

जो सामाजिक न्याय

के मुद्दों पर

अधिक मुखर थे।

·

दलित

और OBC राजनीति का

उभार: उत्तर

प्रदेश (UP) और बिहार

जैसे प्रमुख राज्यों

में, बहुजन समाज

पार्टी (BSP) जैसे दलों

ने दलित राजनीति

को सशक्त किया,

जबकि समाजवादी

दलों ने OBCs को संगठित

किया। इन पहचान-आधारित

दलों ने कांग्रेस

को राज्य स्तर

पर अप्रासंगिक

बना दिया, और राष्ट्रीय

स्तर पर गैर-कांग्रेसी

गठबंधनों के लिए

आवश्यक समर्थन

प्रदान किया Yadav

(2000)।

3)

'कमंडल'

राजनीति और ध्रुवीकरण

(1990s)

मंडल

की सामाजिक राजनीति

की प्रतिक्रिया

में, भारतीय राजनीति

में एक समानांतर

वैचारिक मोड़ आया,

जिसे 'कमंडल' राजनीति

(राम जन्मभूमि

आंदोलन) द्वारा

चिह्नित किया गया।

·

सांस्कृतिक

राष्ट्रवाद का

उदय:

भारतीय जनता पार्टी

(BJP)

ने हिंदुत्व और

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

के आधार पर एक वैकल्पिक

वैचारिक ध्रुव

का निर्माण किया।

यह ध्रुवीकरण मंडल-प्रेरित

जाति विभाजन को

हिंदू एकता के

माध्यम से पाटने

का एक प्रयास था।

·

द्वि-ध्रुवीय

प्रतिस्पर्धा

का विकास: 1990 के दशक

तक, भारतीय राजनीति

कांग्रेस के प्रभुत्व

के बजाय दो प्रमुख

ध्रुवों (Two Poles)

के इर्द-गिर्द

केंद्रित हो गई:

1) सामाजिक

न्याय/क्षेत्रीय

ध्रुव (गैर-कांग्रेस)

2) हिंदुत्व/दक्षिणपंथी

ध्रुव (गैर-कांग्रेस)

·

गठबंधन

का स्थायित्व: इन दोनों

गैर-कांग्रेसी

ध्रुवों ने 1989 से

1999 के बीच केंद्र

में राष्ट्रीय

मोर्चा और संयुक्त

मोर्चा जैसी कई

गठबंधन सरकारों

के गठन को संभव

बनाया। 1998 में राष्ट्रीय

जनतांत्रिक गठबंधन

(NDA)

की स्थापना ने

यह सिद्ध कर दिया

कि गैर-कांग्रेसी

सत्ता का उदय अब

एक अस्थायी घटना

नहीं, बल्कि भारतीय

लोकतंत्र की एक

स्थायी संस्थागत

विशेषता बन चुका

था।

ये

ऐतिहासिक मोड़,

विशेष रूप से आपातकाल

और मंडल-कमंडल

की राजनीति, ने

गैर-कांग्रेसी

दलों को न केवल

कांग्रेस को हराने

का अवसर प्रदान

किया, बल्कि उन्हें

स्थायी सामाजिक

आधार और सुसंगत

वैचारिक पहचान

भी दी, जिससे वे

प्रभावी वैकल्पिक

शक्ति केंद्र बन

सके।

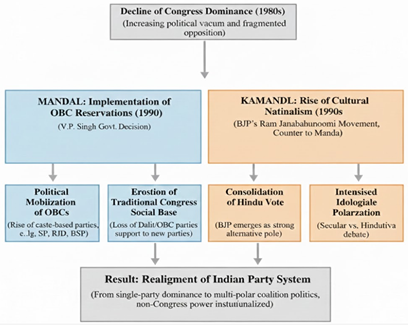

Figure 2

|

Figure 2 Mandal, Kamandal, and the Realigament of the Indian Party System |

9. निष्कर्ष (Conclusion)

यह

शोध पत्र भारतीय

राजनीति में गैर-कांग्रेसी

सरकारों के उदय

के राजनीतिक-ऐतिहासिक

कारणों का विस्तृत

विश्लेषण प्रस्तुत

करता है। हमारा

अध्ययन इस बात

की पुष्टि करता

है कि यह परिवर्तन

किसी एक कारक का

परिणाम नहीं था,

बल्कि यह कांग्रेस

प्रणाली के आंतरिक

संस्थागत क्षरण,

विपक्षी दलों के

रणनीतिक अभिसरण,

क्षेत्रीय आकांक्षाओं

के सशक्तिकरण,

और निर्णायक ऐतिहासिक

मोड़ों के जटिल

अंतर्संबंध का

परिणाम था।

मुख्य

तर्कों का सारांश

(Summary of Key Arguments):

शोध

के केंद्रीय प्रश्नों

के आधार पर, निम्नलिखित

प्रमुख निष्कर्ष

निकाले गए हैं:

·

कांग्रेस

प्रणाली का आंतरिक

क्षरण:

गैर-कांग्रेसी

उदय का प्राथमिक

कारण पार्टी का

केंद्रीकरण और

आंतरिक लोकतंत्र

का ह्रास था। इंदिरा

गांधी के नेतृत्व

में संगठनात्मक

स्वायत्तता के

ह्रास ने असंतुष्ट

और महत्वाकांक्षी

नेताओं को पार्टी

से बाहर निकलने

और गैर-कांग्रेसी

विकल्प बनाने के

लिए मजबूर किया।

·

रणनीतिक

विपक्षी एकता:

1967 में

संविद सरकारों

के माध्यम से और

विशेष रूप से 1977 में

जनता पार्टी के

गठन के माध्यम

से विपक्षी दलों

का रणनीतिक अभिसरण

एक निर्णायक कारक

था। आपातकाल ने

इस बिखरे हुए विपक्ष

को लोकतंत्र की

बहाली के एक उच्चतर

उद्देश्य के लिए

एकजुट होने का

नैतिक बल प्रदान

किया।

·

सामाजिक

और क्षेत्रीय पुनर्समूहन: 1990 के दशक

में मंडल आयोग

की सिफ़ारिशों

के लागू होने से

उत्पन्न सामाजिक

ध्रुवीकरण ने कांग्रेस

के पारंपरिक सामाजिक

गठबंधन को निर्णायक

रूप से तोड़ा।

OBC और दलित समुदायों

ने क्षेत्रीय और

पहचान-आधारित दलों

का समर्थन किया,

जबकि क्षेत्रीय

आकांक्षाओं (जैसे

DMK का उत्थान) ने केंद्र

के प्रभुत्व को

नीचे से चुनौती

दी, जिससे क्षेत्रीय

दल राष्ट्रीय राजनीति

में 'किंगमेकर'

बन गए।

शोध

का निहितार्थ

(Implications of the Research):

गैर-कांग्रेसी

सरकारों का उदय

केवल सत्ता का

हस्तांतरण नहीं

था, बल्कि भारतीय

लोकतंत्र के संस्थागत

स्वरूप में एक

मौलिक परिवर्तन

था। इस परिवर्तन

ने निम्नलिखित

निहितार्थों को

जन्म दिया:

1) बहु-दलीय

प्रतिस्पर्धा

की स्थापना: भारतीय

राजनीति एकल-प्रभुत्वशाली

पार्टी प्रणाली

(Single Dominant Party System) से स्थायी

रूप से बहु-दलीय

प्रतिस्पर्धी

प्रणाली (Multi-Party Competitive

System) की ओर स्थानांतरित

हो गई। इसने लोकतंत्र

की गहराई और व्यापकता

को बढ़ाया।

2) गठबंधन

की संस्कृति का

संस्थागतकरण: 1989 से 2014 तक,

गठबंधन की राजनीति

(Coalition Politics)

भारतीय संघवाद

की एक अपरिहार्य

विशेषता बन गई।

गैर-कांग्रेसी

दलों ने राष्ट्रीय

मंच पर सत्ता साझा

करने के लिए विभिन्न

विचारधाराओं के

साथ सहयोग करना

सीखा।

3) सशक्त संघवाद: क्षेत्रीय

दलों के सत्ता

में आने से केंद्र

की शक्ति सीमित

हुई और संघवाद

मजबूत हुआ। केंद्र

को अब राज्यों

की क्षेत्रीय आकांक्षाओं

और हितों को समायोजित

करने के लिए मजबूर

होना पड़ा।

आगे

के शोध के लिए सुझाव

(Suggestions for Future Research)

यह

शोध पत्र 2000 के दशक

तक के परिवर्तनों

पर केंद्रित है।

भविष्य के शोध

निम्नलिखित क्षेत्रों

पर ध्यान केंद्रित

कर सकते हैं:

·

स्थायी

गठबंधन का विश्लेषण: 2014 के बाद

भारतीय राजनीति

में 'पुनः-उभरते

एकल-प्रभुत्व'

(Re-emerging Single Dominance) की प्रकृति

और राष्ट्रीय जनतांत्रिक

गठबंधन (NDA) तथा संयुक्त

प्रगतिशील गठबंधन

(UPA)

जैसे स्थायी गठबंधनों

के भीतर क्षेत्रीय

दलों की बदलती

सौदेबाजी की शक्ति

का तुलनात्मक विश्लेषण।

·

पहचान

की राजनीति का

बदलता स्वरूप:

मंडल

के बाद की राजनीति

में जाति-आधारित

लामबंदी से नव-हिंदुत्व

और सामाजिक कल्याण

योजनाओं पर आधारित

नई ध्रुवीकरण रणनीतियों

के प्रभाव का अध्ययन।

कुल मिलाकर, गैर-कांग्रेसी सरकारों का उदय भारतीय इतिहास का वह निर्णायक क्षण है जिसने भारत के राजनीतिक पटल को समावेशी, प्रतिस्पर्धी और संघीय बनाया, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा और जटिल लोकतंत्र बन गया।

CONFLICT OF INTERESTS

None.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

REFERENCES

Brass, P. R. (1990). The Politics of India Since Independence. Cambridge University Press.

Franda, M. F. (1968). The Congress and the New Politics of Indian States. Asian Survey, 8(9), 785–805. https://doi.org/10.2307/2642519

Jaffrelot, C. (2010). India’s Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North

Indian Politics. Columbia University Press.

Jones, M. (1966). The Government and Politics of India. Hutchinson University

Library.

Kothari, R. (1970). Politics in India. Orient Longman.

Kothari, R. (1975). Democracy and the Crisis of Change. Asian Survey, 15(7), 600–614. https://doi.org/10.2307/2643369

Manor, J. (1988). Tried by Fire: The Experience of the Janata Party. Economic and

Political Weekly, 23(47), 2465–2470.

Palanithurai, G. (1995). Federalism and Regionalism in India. South Asian Publishers.

Rudolph, L. I., and Rudolph, S.

H. (1987). In Pursuit of Lakshmi: The Political

Economy of the Indian State. University of Chicago Press.

Sartori, G. (1976). Parties and Party Systems: A Theoretical Framework. Cambridge University Press.

Sridharan, E. (2004). Electoral Coalitions in India: A Historical Perspective. Contemporary South Asia, 13(2), 231–251. https://doi.org/10.1080/0958493042000230307

Vanaik, A. (1990). The Painful Transition: Bourgeois Democracy in India. Verso.

Wallace, P. (1978). The Emergence of the Janata Party in India: An Historical Analysis. Asian Survey, 18(10), 987–1001. https://doi.org/10.2307/2643567

Weiner, M. (1967). Party Building in a New Nation: The Indian National Congress.

University of Chicago Press.

Yadav, Y. (2000). Understanding the Second Democratic Upsurge: Trends of Continuity and Change in the Indian electorate. In F. R. Frankel, Z. Hasan, R. Bhargava, and B. Arora (Eds.), Transforming India: Social and political dynamics of democracy (120–145). Oxford University Press.

|

|

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

This work is licensed under a: Creative Commons Attribution 4.0 International License

© ShodhGyan 2024. All Rights Reserved.